Василий КОСТЕРИН. А если бы построили?

Чудище обло, огромно, стозевно, и лаяй...

В.К. Тредиаковский

— Ведь не построили же!

— А если бы всё же построили?!

Из разговора в бассейне

Ну зачем я отправился в эту библиотеку! Ведь столько подобных заведений в столице! Нет, мне надо было забраться именно туда.

Такое светлое солнечное утро. Просыпаюсь бодрым, отдохнувшим, даже радостным в предчувствии общения с любимыми книгами, как с родными по духу людьми. А потом?

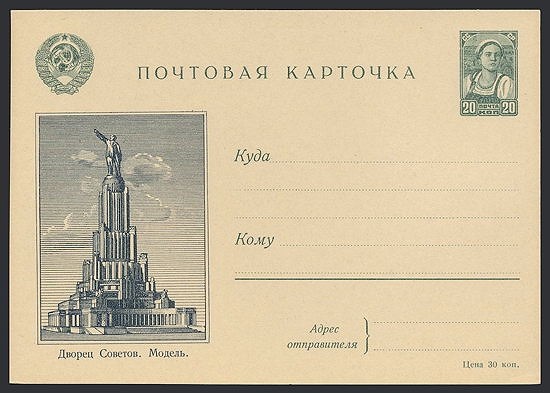

Зачем, скажите, выхожу послушными ногами на станции метро Дворец Советов?! Поднимаюсь из-под земли по лестнице-чудеснице… Почто? Вот там-то и обомлеваю (кажется, нет такой формы у глагола, ну да Бог с ней, с формой). Передо мной возвышается, да что там «возвышается», нет, предо мной тянется изо всех сил вверх, рвётся в облака действительно Дворец Советов — в полном согласии с названием станции метро. Статуя вождя наверху наполовину скрыта вечными странниками — небесными тучками, но заметно, что она медленно вращается. Дворец кажется огромным, но не производит величественного впечатления. Он остаётся просто непомерно громадным, гигантским, а потому — нелепым. Он подавляет и физически, и психически. Я чувствую себя муравьишкой. Нет, — ветошкой Макара Девушкина, вошью Раскольникова, неподкованной блохой Лескова, которая вдруг разучилась прыгать. Как поверить, что в такой громаде можно заседать, хотя для прозаседавшихся Маяковского тут, думаю, рай. Но как здесь работать, творить, принимать решения, управлять отсюда страной? Тем более делать это с умом? На такую махину можно только смотреть в изумлении и столбняке. Ну, постоишь и отойдёшь, унося в памяти нереальные размеры, которые наваливаются и подминают под себя, сплющивают, притискивают к земле не только маленького человечка, который и произвёл на свет это чудище обло, но и всё окружающее: и бордовый Кремль с белейшим столпом Ивана Великого, и Волхонку, и Пречистенку, и Москву-реку с её хрупкими издали мостами, и даже всё низинное Замоскворечье с Якиманкой, Полянкой, двумя Ордынками, Пятницкой. Кажется, призвание колосса — подавлять. Не архитектура, а силовая структура. Простите за невольную рифму.

От такой махины не грех вернуться в преисподнюю метро, но под землю не хочется, и ноги сами собой несут меня к ДС.

И опять: ну зачем я двуногим мурашом вслед за другими юркаю (кажется, первого лица у данного глагола нет, ну да не до правки сейчас) в высоченные парадные двери. В фойе сразу понимаю, что попался: назад пути нет и, может, не будет. Если и выберусь отсюда, то немалой ценой и необычным манером. Только бы не вперёд ногами. И я перестаю сопротивляться. «Идущего судьба ведёт, а упирающегося тащит», — напоминаю себе то ли восточную, то ли фаталистско-лермонтовскую премудрость. Впрочем, обе об одном и том же. В конце концов я иду-бреду всего лишь в библиотеку за нужными книгами. Если они не выдаются на дом (увы, есть и такие, а кроме них имеются в спецхране ещё и запретные, как плоды, за которые изгоняют из рая), с удовольствием посижу в умиротворённом, полусонном и безгласном читальном зале. А потом на цыпочках уйду потихонечку восвояси.

Народ деловито снуёт взад и вперёд, вверх и вниз. Скоростные лифты работают бесперебойно. Зевак, туристов не наблюдается. Я тоже надеваю на физиономию деловитый, даже озабоченный вид и двигаюсь к подъёмнику, но тут замечаю вход в главный актовый зал, в Большой, потому что где-то там находится ещё и Малый. Приоткрываю дверь, ахаю и опять говорю себе с запоздалым упрёком: «Ну, зачем ты сюда припёрся, какая сила тебя тащит? В какое неумолимое пыточное колесо угодил ты краем штанов или пиджака? Пропадёшь здесь ни за понюшку табаку. А ты ведь не только не нюхаешь табак, но и не куришь его».

Ну, зачем вам такой зал? — говорю я себе, а не им. Двадцать две тысячи человек войдёт. И выйдет! Это же целый город. Пусть райцентр. И сцена — в середине зала! Это ж не театр! Какой-то модернизм? Не странно ли? Огромный круглый помост, а вокруг него амфитеатр, как будто мы насильно переносимся в античную Грецию. В современную-то из-за кризиса вряд ли кто захочет переселяться. Ну ладно! Пусть огромный диаметр, пусть какая-то сценическая площадка в центре, а не сцена для президиума со столом, покрытым зелёным или кумачовым сукном, пусть лица сидящих в амфитеатре из-за дальности теряют свои черты и выглядят маленькими бледными пятнашками, но к чему такая высотища-то?!

Я продвигаюсь глубже в Большой зал. Вы кого угодно доконаете своей гигантоманией! Здесь человек даже не букашка, а слизь на толстом бордово-зелёно-оранжевом ковре. Над налётом же слизи возвышается сто тридцать четыре метра и двадцать четыре сантиметра пустоты. К чему тут соревнование с древними египтянами? Они же древние. Ну, влезут сюда три пирамиды Хеопса по объёму! И что? Вам ведь приходилось бывать в православных храмах. Какая высота! И она не давит, а возвышает. Что же такое вы сотворили?! Где чувство гармонии или хотя бы меры? Вы давите на человека, словно хотите расплющить его тело и прижать дух к земле. Только бы повыше, пошире, потолще, поувесистее! Достали вы меня своей циклопо-манией. Вам бы небоскрёбы строить за океаном в новом Йорке.

Мне уже неинтересно осматривать зал. Выползаю из него и вместе со всеми в деловитом потоке плетусь к лифту. Мог бы сразу отправиться в библиотеку или в читальный зал, но я вдруг незаметной каплей отделяюсь от потока и принимаюсь — почему-то крадучись — бродить по коридорам и кабинетам. На меня никто не обращает внимания. Странно. Начинаю подумывать: кто я?

Возле одной из плотно закрытых дверей возвращаюсь к своим вопросам и недоумениям. Что, скажите-ка, получилось у вас в итоге? Начали возводить здание. Но тут Великая война. Отечественная. Сверхпрочная сталь марки ДС идёт на противотанковые ежи, которые разбрасываются на подступах к Москве. Другая часть раздолбанного каркаса пускается на танковую броню. Остатки отправляют на юг, на строительство моста через Керченский пролив. Кстати, мост построить не смогли. Впрочем, где-то слышал, что лет через семьдесят, уже после моей нелепой смерти, мост-красавец всё же воздвигли.

А каково вам было потом посматривать, коситься на фундамент ДС, который каждую осень, как по расписанию, заливала мутная вода! Дожди идут непрерывно. Купаться можно. Много ли ума надо, чтоб додуматься? И вы родили гениальную партийную идею — соорудить на этом месте открытый плавательный бассейн. Да его и строить не надо, он почти готов. И вот вместо высочайшего в мире ДС появляется бассейн на святом месте. Сколько любителей поплавать утонуло в прохлорированном насквозь водяном ящике? Скажите-ка мне! Молчите? Государственная тайна? То-то же!

«В этом бассейне утопленников будет, пожалуй, побольше, чем в Москве-реке», — пришёптывая, сплетничал мне в ухо один сторож. И намекал: имеется и старинное предсказание на этот счёт.

Богатая фантазия у творцов нового мира, размашистая по вертикали: сначала облакоскрёб повыше Эмпайрʼа, а в результате — яма, котлован котлованов. Всё, как напророчил Андрей Платонов.

А ведь как замышлялось?! Один лишь палец вождя, указующий в архидалёкое коммунистическое будущее, будет размером с двухэтажный дом! Кумир-циклоп. Точнее, тысяча циклопов в одном истукане! Да ещё и вертится, как земля. Хотите, посчитаем? По советским госстандартам высота этажа — два с половиной метра. Значит, вождь показывает в светлое будущее пальцем в пять метров толщиной. Если не считать крышу. А длиной? Длина-то, значит, метров эдак пятнадцать. Как минимум.

Представьте, что такой пальчик свалится вам на голову. Вы спокойно идёте по улице, никого не трогаете, не кусаете, не пьёте пиво из горлышка, не материтесь, не пристаёте к редким красоткам. И вдруг — в награду за всё это — на вас падает отломившийся под порывом шквального ветра указующий перст вождя. И прямо — по головке. Что от вас останется? Мальчик-с-пальчик, где ты? Даже мокрого места не найдут. Да и искать-то не будут.

Отчего же больная гигантизмом фантазия советских и инородных архитекторов и скульпторов не признаёт меры? Ей дай волю! Четыреста двадцать метров! Ну к чему вам столько? Хотите переплюнуть Эмпайр? Дескать, там всего триста восемьдесят один метр. Но как переплюнуть с земли? К тому же через океан? Прикиньте. Раскиньте мозгами. Только не разбрасывайте их слишком широко, а то потом не соберёте. Планировали и проектировали девятую высотку? А-а-а… Так вы собирались с её верхотуры переплюнуть эмпайрик.

В лифте теснота, люди не знают, куда смотреть. Опускают очи долу, как красны девицы. Тут постеснительнее, чем в вагонном купе. Я выскакиваю из душегубки. Направо и налево кабинеты. Вот открывается одна из дверей. И что я вижу? Бронзовые люди пишут бронзовыми перьями и бронзовыми чернилами на бронзовой бумаге. Бронзовыми руками они передают в другие блестящие бронзовые ладони какие-то ненужные бронзовые предметы, напоминающие журналы и папки. Сколько же меди, олова, цинка, никеля они потратили напрасно?!

Вот ещё один кабинет. Полный любопытства, смешанного со страхом, приоткрываю дверь и вижу: здесь сидят бронзовые люди, и надписи у них на лбу бронзовые. Прямо от виска до виска — бронзовые буквы. По медным лбам — живой, начищенной до блеска бронзой. Похоже на заседание какого-то комитета. Читаю имена: Ё-Фан, Цуко, Цельфрейх, Царанский, Целопольский, Цолтовский, Церкуров, Це Корбюзье (читается не по-украински це — Корбюзье, как це — Европа, а Лё Корбюзье) — знаменитый француз, за ним Бразини. Подпольная заглазная кличка среди других авторов проекта — Образина. Именно он предложил поставить памятник вождю на крышу ДС, а не рядом, как планировал Ё-Фан. Даже Гамильтон тут, в этом комитете. Конечно, не леди Гамильтон, а архитектор. Из США прилетел, наверное, на бронзовом самолёте.

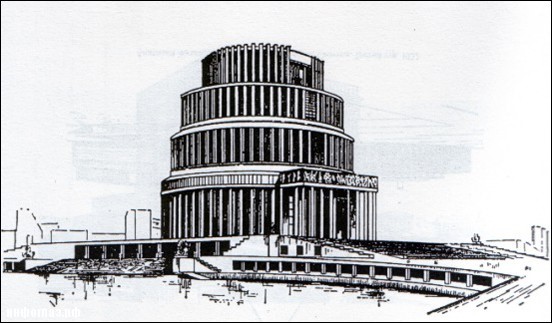

Кстати, а не мог ли Ё-Фан просто позаимствовать свой проект ДС у Петра Брейгеля Старшего? Они поразительно похожи. Не Боря Ё-Фан на Петю Брейгеля, а проект на картину.

Внезапно бронзовый надтреснутый голос, заставив меня вздрогнуть от неожиданности, произносит приказным тоном:

— Никитин, Николай, ты почему сидишь здесь? У тебя ещё Останкинская телебашня впереди.

Одна из бронзовых фигур вскакивает с бронзовым шумом (прошу не путать с шумом зелёным, некрасовским, который тоже идёт-гудёт) и радостно спешит к выходу, на бегу превращаясь в живого человека в костюме, белой рубашке, тёмно-синем галстуке и кожаных поношенных полуботинках. Последняя метаморфоза на прощальном шагу происходит с бронзовыми подмётками, — они становятся кожемитовыми.

Ещё несколько пересадок из клетки в клетку. Последняя — стремительно доставляет меня прямо в мозг вождя. Здесь лифт глухо вздрагивает, останавливается и на миг уходит из-под ног. Кажется, он сейчас рухнет, с огромной скоростью понесётся к притягательной земле. Но нет, он со стуком опускается на один зубчик шестерёнки, ещё раз вздрагивает и ненадёжно замирает. Сердце подкатывает к горлу и перекрывает его. За это «чудное мгновенье» я всем нутром вбираю в себя смысл поговорки: земля уходит из-под ног.

И вот я у цели — у дверей библиотеки, устроенной в голове вождя, а точнее — в его мозгах (или в мозгу?).

Отворяю тяжёлую дверь и застываю в изумлении. Библиотека вся бронзовая, книги — тоже бронзовые, столы, стулья бронзовые. Достаю с полки первую попавшуюся книгу, в ней тонкие бронзовые страницы. Листаю осторожно. Легко порезаться об острые, словно нарочно заточенные надфилем, края. А соседний фолиант совсем не открывается. Бронзовый муляж. Да, тут уж точно степное пенье поэта не сможет бронзой прозвенеть.

Кто-то сказал мне предварительно, что самое важное, некое откровение, следует искать в кепке. Что же они в ней припасли для читателя? Поднимаюсь на последний этаж, там вертикальная лестница ведёт к лазу на чердак. Прямо упирается в него. На люке замок. Любопытство моё велико. Видно, там, действительно, самое главное. Достаю перочинный нож, но «медвежатник» из меня никакой, а «балерина» из маленького лезвия — никудышная. Пытаюсь просто сбить замок своим швейцарским ножом с серебряным крестиком на бордовом фоне. Ура-а-а! Бронза оказалась хрупкой, и дужка замка (тоже бронзовая!) с сухим треском обламывается. Я настороженно, с замиранием сердца приподнимаю крышку люка. Что за ней? Над ней? Самое святое? Святая святых? Но что может быть святее мозга вождя, в котором поместилась вся ленинская библиотека? Хотя говорят, что мозг-то ущербный, сифилитический. Но сплетня есть сплетня, и не имеет значения, — говорят, что в Москве кур доят. Может быть, там инфернальный дух вождя? Откидываю теменем обитую цинком и покрашенную под бронзу крышку люка. Заглядываю внутрь. Тьма, пустота. Ни лучика света в тёмном царстве, ни запаха, ни звука внутри кепки. Даже Чапаева нет. Абсолютная пустота. Пугающая. Засасывающая. Не Торричеллиева.

Теперь понимаю, почему такой гром стоит над Москвой, когда на город нападает дождь с градом. Льдинки барабанят по пустой кепке. Итак, наивысшая ступенька, святая святых — это пустота, вакуум. И это тайное знание скрывают от всех. Но как же пропустили сюда такого, как я-то?

Внезапно на меня еле слышно веет дурным духом. К нему примешивается запах особым способом приготовленных телячьих мозгов (в Венгрии можно заказать это блюдо в некоторых ресторанах). Вонь становится всё сильнее. Откуда-то сверху, примерно от четвёртого клина кепки-восьмиклинки, доносится шелестящие словечки «интеллигенц-ция», «нац-ция». Оно повторяется раз за разом, наконец, складывается в ясно слышимое разборчивое выражение: интеллигентики не мозг нации, а го**о. Что это? Письмо к Горькому, что ли? Так вот чем тут пахнет! Я быстро захлопываю цинко-бронзовую (или бронзо-цинковую?) крышку люка.

По той же лесенке спускаюсь в библиотеку. Иду вдоль стеллажей. Ищу не бронзовые, а обычные и привычные (простите за нечаянную прилагательную рифму) бумажные книги. Я лавирую между полками, но везде натыкаюсь на сплав меди с оловом. Внезапно настил под ногами становится покатым, сбегает под уклон, проходы между стеллажами округляются, превращаясь в желоба, разветвляются в разные стороны. Наклон становится таким крутым, что я просто сажусь на пятую точку и съезжаю вниз, как по льду, слегка притормаживая на поворотах и виражах. Бронза длинного извилистого жёлоба отполирована до золотистого блеска разных форм и размеров ягодицами. Я тут не первый катаюсь. Обретя почву, то бишь бронзу под ногами, оглядываюсь и соображаю, что наклонные проходы между стеллажами на самом деле — извилины в мозгу вождя. По ним можно кататься, как по русским ледяным горкам или по американским горкам-страшилкам, или же по корытообразной извилистой трассе для бобслея.

Бегу дальше и на ходу понимаю, что заблудился в мозгу (или мозгах?) вождя, в лабиринте извилин. Пути назад нет, а впереди всё новые и новые бронзовые повороты. Несусь сломя голову в никуда, стараясь поворачивать только направо (а может, хорошо бы налево?). Еле дышу, с меня льют ручьи горько-солёного пота, но остаётся такое чувство, что я бегу по замкнутому кругу, а не по ветвистым извилинам гигантского мозга. Где же лифт? Кажется, он был в шее вождя, где-то около горла и кадыка. Верхний этаж для лифта — нёбо. Хотя в носу также имелся лифт. Да, именно через нос я и поднялся в мозг, в библиотеку.

Я несусь так, словно за мной гонятся. Топота копыт не слышу. Только далёкий зов шелестит в ушах: «Евгений, Евгений!» Нет, не Онегин. Призывают Евгения из Медного всадника, который на самом деле — бронзовый, а совсем не медный. Впрочем, меня тоже кличут Евгением. Этаким благим, благородным не-гением.

Внезапно в ушные раковины врывается топот башмаков или копыт (кумир на бронзовом коне?), раздаётся свист какого-то предмета, промелькнувшего со страшной скоростью мимо уха. Я оглядываюсь. Рыжий мужик в кепке, поскрипывая металлическими суставами, бежит за мной во всю прыть. Он похож одновременно и на Колосса Родосского, и на Гулливера. Страшная помесь! Вроде носорога с бульдогом. Под мышкой у мужика бронзовые книги, он целится и бросает их мне вслед легко, как пушинки, метя в голову. «Почему? Зачем? Разве я что-то не так сделал? Или узнал какую-то страшную тайну? Я же предупреждал, что не резон меня пускать сюда». Вот над головой пролетели ещё две бронзовые книги и исчезли в одной из извилин. Совсем нечаянно (а за нечаянно, как известно, бьют отчаянно) сам себе делаю подножку, цепляясь правой ногой о собственную левую пятку, как бы жаля в пяту, и лечу кувырком в никуда меж бронзовых стенок, словно в огромной металлической кишке или бронзовом туннеле. Вскочив на ноги, продолжаю бежать, прихрамывая и потирая одной рукой шишку во лбу (а знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?), а другой — разбитую коленную чашечку. Опять в никуда. Круги ада — это всё же круги. А тут и не кольцо, и не спираль, а ветвистые, как молния в чёрном небе, бесконечные возвратные блестящие корни.

«Вы опутываете меня сетью коридорных извилин, добиваете бесчисленными лифтами и своей манией монументализма! К чему вам соревноваться с Эмпайрʼом и его строителями? Они другие. Вавилонская башня — первый в мире небоскрёб! Они всю жизнь строят вавилонские башни. Поскрести хотелось небеса, проверить, там ли Бог Господь и Творец обитает. Неужели не помните, какая судьба их постигла? Мы до сих пор несём на себе родимые пятна того башенного (или безбашенного?) небоскрёба. Мы говорим, мы встречаемся, мы создали ООН, мы там выступаем и не понимаем друг друга. Мы разъединены в объединении. Вспомним: Господь смешал языки. Мы не разумеем друг друга! Сколько бы иностранных языков ни выучили, мы не поймём один другого.

Посмотрите, оглянитесь вокруг: вы продолжаете строить много вавилонских башен, и они сами собой складываются в одну огромнейшую, которая и не снилась древним гордецам! Перестаньте воздвигать эту напыщенную нелепость, и вы поймёте мою боль. Прекратите служить вавилонской блуднице, она же есть Башня, и мы найдём общий язык. Ведь все знают, кому можно служить. Богу Единому поклоняйся и Ему Одному служи. Сие ведали ещё надменные, самоуверенные и кичливые строители первой башни-небоскрёба».

Рыжий мужик преследует меня. Скосив глаза в сторону, я замечаю, что он размеренно и неумолимо приближается ко мне. Только он оказывается гипсовым, и просто покрашен бронзовой краской. От бега и размашистых движений ног и рук у него там и тут отваливаются куски хрупкого материала, обнажая ржавую арматуру. Скоро за мной побежит один каркас, думаю я и переключаюсь на другие мысли.

«И место, которое вы выбрали для ДС, просто убивает меня! Или вы ничего не слышали об Алексеевском монастыре? Ведь здесь возвышалась красивейшая древняя обитель в честь Алексия Человека Божия, основанная святителем Алексием Московским. Но решили построить на холме храм в честь победы в войне с Наполеоном. Сестёр переселили, монастырь сравняли с землёй. Додумались, называется! Из уст в уста передавали, что настоятельница монастыря матушка Клавдия не хотела покидать обитель и повелела сёстрам приковать себя к монастырскому дубу цепями. В знак протеста, как сейчас говорят. Мало того, она предрекла, что новый храм не простоит на этом месте и пятидесяти лет. Слышите? И она оказалась права, ошибившись всего на два года. Вы варварски взорвали храм Христа Спасителя, чтобы воздвигнуть свой коммунистический „храм”». И вспомнил тут я сторожа из бассейна «Москва». Где-то он наткнулся на это предсказание…

Тут очередной том просвистел мимо уха.

И ещё одно пророчество игумении сбылось. «Ничего окромя огромной лужи не останется на месте сем», — говаривала она близким к ней сёстрам. Вы не смогли построить здесь Дворец Советов и использовали фундамент под купальню. Вот вам и лужа. Да ещё какая! Самая большая и открытая лужа в мире! Круглогодичная. Не наказание ли Божие за снос женской обители и взрыв храма Христова? Хотя вы ведь от Бога отказались, вы веруете в Башню…

Топот за спиной стихает. Видно, рыжий мужик уже растерял весь свой гипс или приостановился, чтобы прицелиться. И когда я с опаской поворачиваю в его сторону испуганное лицо, отмечая про себя лишь ажурный каркас-скелет, тяжеленный бронзовый том настигает меня. Он попадает ребристым переплётом в нижнюю челюсть. Свет в глазах моментально сменяется абсолютной тьмой, словно кто-то резко щёлкает старым чёрным выключателем на стене. Ниточка сознания обрывается. Нокаут. Без всяких боксёрских перчаток.

И тут в бессознательном состоянии я кричу бессознательным голосом изо всех бессознательных сил: «Отпустите! Вы сведёте меня с ума! Я больше никогда не приду сюда! И не полезу на чердак, в духовитую кепку! Обещай-у-у-у-у!»

Ты распял меня, ДээС!!!

Прихожу в себя на ступеньках. Светлые сумерки. Тёплый воздух, пропахший асфальтом, бетоном, сталью и бензином. Меня просто выбросили, как ветошку, как титулярного советника Макара Девушкина. Но чувствую себя так радостно, словно это я сам обхитрил всех (кого — всех? не всех, а только его — гипсового под бронзой преследователя) и вырвался на вольную волю.

Скатываюсь по огромным ступенькам валиком-валком. После специально созданного для ДС бетона и особой сверхтвёрдой стали, сваренной для данного случая с многочисленными дорогостоящими добавками, асфальт, о который я ударяюсь своей бестолковой головушкой, кажется необыкновенно мягким и упругим, как подушка, набитая вместо пуха поролоном. В мозгу переливаются слова: призрак, мираж, химера. В ноздри мимоходом залетает порыв ветра, принося лёгкий приятный аромат шоколада с фабрики Красный Октябрь (бывшая Эйнемъ), что на Берсеневской набережной, за рекой. Но тут же выхлопные газы резко прогоняют запах конфет, как нашатырь — благоухание розы.

Вскочив на ноги, я проверяю, не покрылись ли бронзой подмётки (а вдруг!), и мчусь по берегу реки Москвы подальше от ДС и Большого Каменного моста. Фигура на вершине здания возвышается за спиной. Оглянувшись, вижу, что голова вождя всех народов вместе с заключённой в ней библиотекой спряталась в низких нависших тучах, как будто ей надоело глядеть на греховную землю, и она, просунувшись за облака, вознамерилась созерцать вечное. Может быть, уже всё поняла и сожалеет о содеянном?

Закрытая низким небом статуя на верхней площадке девятой высотки смотрится безглавой и безголовой. Она медленно вращается, как бы разгоняя облака указующей в будущее рукой. Даже не поймёшь: почитание или наказание. Вы сами попробуйте, повертитесь вокруг своей оси на высоте в триста метров. Голова не закружится? А равновесие не потеряете?

Кстати, вождь поднимает руку к небесам, уж не в Царство ли Божие призывает? Но вот, словно осознав такое совсем не диалектическое противоречие, изваяние покачнулось на гигантском постаменте и медленно, но неумолимо начало падать на меня. Видно, ему не понравилось то, что оно увидело за облаками. Или же невидимая молния подкосила его. Наконец, просто умная бронзовая голова его закружилась.

Что есть духу я припускаюсь по набережной. Как же надоело бегать сегодня! Прямо в какого-то стайера превратили меня (или в спринтера?). Беззащитной спиной чувствую, что вот сейчас бронзовый кумир, никогда не сидевший на бронзовом коне, догонит меня и боднёт чугунной, простите, бронзовой головой в мою бестолковку, прямо в податливое хрустящее темя или в гибкий позвоночник, проверяя его на прочность, или же, стометровый, раздавит меня, как букашку-таракашку, и не останется от бедного Евгения даже мокрого пятна. В самом прямом смысле. Но нет! Бронзовый кумир валится-рушится слева от меня, и боковым зрением вижу, что голова легко отскакивает от тела, как кочан бронзовой капусты, и катится вперёд, обгоняя меня. Из шеи торчат остатки обломанного лифта и обрывки разноцветных кабелей.

На бегу обращаю внимание на свадьбу, вывалившуюся, кажется, из Второго Обыденского переулка. Впереди парень с девушкой задорно отплясывают что-то вроде чечётки. За ними следует гармонист, старательно разворачивающий цветастые меха, потом невеста с женихом, а там уж и гости, народ. До ушей доносится частушка:

Мы не сеем, мы не пашем,

Мы валяем дурака,

С колокольни ручкой машем,

Разгоняем облака.

Мне хочется остановиться и поздравить молодожёнов, таких счастливых сегодня, но я пролетаю мимо, как вихрь, не забывая прихватить с собой звонкую и такую животрепещущую частушку. Рифмы понравились. Только ручкой ли они машут?

Голова несётся впереди по Пречистенской набережной, звонко задевая фонарные столбы и теряя остроугольные бронзовые клинья с увековеченной кепки. От этого она гремит ещё громче своей внутренней кепковой (или кепочной?) пустотой. Сквозь остроугольные зияющие дыры при каждом круговом повороте шишковатого неровного шара на асфальте мелькают библиотечные книжные полки, расставленные вдоль мозговых извилин.

Если указующий перст величиной с двухэтажный дом, думаю я на бегу, то какова же голова? Это ведь двенадцать пальцев, то есть, минимум, двадцатиэтажка. И вот теперь этот дом-голова (или головодом?!) скачет зигзагами, оставляя вмятины в размякшем за день асфальте то носом, то ухом, то острой бородкой, катится вдоль по Питерской, то бишь по Пречистенской, как в другое время и в другом месте катилась голова Берлиоза (не известного французского композитора, а популярного в русской словесности булгаковского председателя МАССОЛИТʼа, которому Аннушка оттяпала кумекалку круглым, но тупым трамвайным колесом).

Уже совсем далеко от домсоветского пьедестала, перед Первым Зачатьевским переулком, головодом неожиданно подпрыгивает, ломая парапет, и лихо, но тяжело, всем весом, ныряет в безвинную реку. Там, наискось пересекая водную артерию (или вену?), он по инерции таранит недовзорванный корабль Церетели с фигурой то ли Колумба, то ли Магеллана, то ли Америго Веспуччи, а может, Крузенштерна или даже самого Петра Первого, ведь, как всем известно, он основал и построил Москву. А может, не Москву. Но какую-то столицу он всё же воздвиг. Это точно. Впрочем, я, кажется, отвлёкся.

Итак, от удара бронзовое (тоже бронзовое! сколько же ценного сплава истратили понапрасну!) церетелевское судно (не путать с судном больничным!) послушно валит мачты и паруса на бочок и уходит под воду медленно, как Титаник, который был сделан не из титана и даже близко не стоял с античными Титанами, что он и доказал в первом же плавании.

Бедная Москва-река! Она всего этого не заслужила.

Постойте-постойте! А откуда тут изваяние от мастерской Церетели? Его ведь ещё и в помине не было во времена ДС? Что за смещение времён и пространств? Или Зураб — это незаконнорождённый шаловливый сынишка Ё-Фана? Мы знали другого Церетели — Ираклия. Блестящий оратор, противник «апрельских тезисов» вождя всех народов, пророчески обличивший главного большевика: «…Совершается разделение России на два непримиримых лагеря… линия гражданской войны прошла через сердце демократии».

Двадцатиэтажная голова вождя и церетелевский корабль перегораживают русло между Пречистенской набережной и островом Балчуг (он же — да здравствует топонимика! — Садовники, Болотный, Безымянный, Кремлёвский, Золотой). Вода в реке начинает подниматься. Искусственная запруда. Попробуйте, бросьте в Москву (не в город, а в реку) такое зданьице, и образуется ещё одно Московское море.

Еле переводя дыхание, достигаю места падения. Гигантский шишкастый несъедобный колобок (я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл!) уже в воде, но до меня долетают мелкие брызги, выбитые из реки мёртвой циклопической, но двуглазой головой. Значит, от кого-то из них уйти колобку всё же не удалось.

Прогулочные пароходики-теплоходики застряли с двух сторон. И даже те, которые на подводных крыльях, не могут взмахнуть ими, как речные птицы, и перелететь через искусственную плотину. Что делать? — спросил бы обязательный для школьной программы Чернышевский. Was zu tun ist? (или was ist zu tun?) — удвоил бы вопрос теперь уже не обязательный для чтения вождь мирового пролетариата, вспомнив мамочкины уроки немецкого. А может, он изрёк бы без выкрутасов: Was tun? Brennende Fragen unserer Bewegung. Но Чернышевский жив только в мёртвой программе, а так — он давно умер. На романный же его вопрос до сих пор никто не ответил. Все уверяют: они знают «чтó» надо, но когда доходит до дела, получается по-премьер-министерски — «хотели как лучше, а получилось как всегда» (вариант: «никогда такого не было, и вот опять…»). В общем, два шага назад in unserer Bewegung.

Одни кораблики, наткнувшись на плотину из головы вождя и зурабовского корабля, возвращаются обратно к причалу возле Киевского вокзала, другие плывут назад, к Новоспасскому монастырю. Из воды же высовываются только насмешливый блестящий бронзовый нос вождя, словно отделившийся от лица, и козырёк дырявой кепки, заполненной мутной волной. Теперь в кепке другая пустота — водяная, стоячая, не проточная. Из зурабо-церетелевского опуса над водой не торчит совсем ничего: ни мачт, ни парусов, ни корпуса, ни Колумба-Магеллана-Веспуччи-Крузенштерна. Даже покрытого настоящим золотом свитка в руке рулевого не наблюдается.

В свои права вступает закон сообщающихся сосудов. Волны из реки Москвы рвутся в Водоотводный канал, уровень его поднимается, постепенно заливает Ударник (имеется в виду не барабанщик джаз-банды, а ударник соцтруда) и Болотную площадь. Участники унылого и запоздалого митинга спасаются на Большом Каменном мосту, а кто-то на Патриаршем.

Скоро пригоняют подъёмные краны (уж эти-то точно не безбашенные). Пытаются вытащить голову. Водолазы на глубине сверлят кепку, темя, ввинчивают крюки, зацепляют тросом и медленно вытаскивают кукундер (не путать с цугундером) со дна реки.

«Что же вы делаете?! Надо было сначала решить, куда её девать, на чём увезти, а потом уж вытаскивать». Вода хлещет из полупустой бронзово-библиотечной головы, с радостью возвращаясь домой, в родную реку. Кабели свисают из шеи, словно жилы и нервы, болтаются, раскачиваемые водными струями. Как вы можете творить такое зрелище! Огромная голова. Над ней, как в порту, с нескольких сторон нависли изогнутые ажурные журавлиные шеи башенных кранов. Тросы кажутся ниточками. На них висит, покачиваясь, голова с желобами извилин и всей крупнейшей в стране пустой библиотекой. Вождь всё так же гордо и слепо смотрит в туманную и недосягаемую даль коммунистического будущего. Ему совсем не мешают струи грязной воды, омывающие бронзовый, искусственно преувеличенный гранёный лбище. Таким только ворота прошибать, те самые, которые ведут в некоторое царство, в тридевятое государство. А крановщики не знают, was ist zu tun с головой. Опять это надоедливое «что делать»: поднять-то подняли, а дальше… Так она, бедняга, и висит на тонких, как мулине от фирмы Anchor, тросах.

Мне совсем не светит возвращаться к станции Дворец Советов, спускаться в подземные, геометрически выверенные кишки метро и я иду пешком куда глаза глядят. Хоть в Химки, хоть в Медведки, как пел наш бард. Мне всё равно — любить иль наслаждаться. Лишь бы оставить далеко позади, за незрячей спиной, и ДээС, с его не устоявшим на ногах крутящимся бронзовым кумиром, и Эмпайр, и Стейт, и билдинг, и Циклопа, и Гулливера, и Колосса Родосского, и даже египетского Хеопса.

Сумерки заметно густеют. Иду по набережной, не оглядываясь. К парапету придвинуты лотки с книгами. Продавцы уже убирают печатную продукцию, упаковывая её в баулы. До завтра. На одном из скромных складных брезентовых лотков вижу два оставшихся сиротливых томика. Радищев, Путешествие, то ли из северной столицы в первопрестольную, то ли наоборот. Ах да! Наоборот — это у Пушкина. Рядом с Радищевым — Гоголь! Открываю Николая Васильевича на первой попавшейся странице и углубляюсь в удивительный, немного странный мир фантастического реализма:

«Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства! Теперь только, по соображении всего, видим, что в ней есть много неправдоподобного. Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появленье его в разных местах в виде статского советника, — как Ковалёв не смекнул, что нельзя чрез газетную экспедицию объявлять о носе? Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление: это вздор, и я совсем не из числа корыстолюбивых людей. Но неприлично, неловко, нехорошо! И опять тоже — как нос очутился в печёном хлебе и как сам Иван Яковлевич?.. нет, этого я никак не понимаю, решительно не понимаю! Но что страннее, что непонятнее всего, — это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно… нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы Отечеству решительно никакой; во-вторых… но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это…

А, однако же, при всём том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже… ну да и где ж не бывает несообразностей?.. А всё, однако же, как поразмыслишь, во всём этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают».

Несколько замечаний великого писателя сразу запало в душу. По принципу сходства и отличия. Например, моя история случилась не в северной столице, а в первопрестольной. И это, пожалуй, единственное расхождение со знаменитой повестью. Но что правда, то правда: в моём рассказе много, пожалуй, даже и чересчур, с излишком много неправдоподобного, сверхъестественного, несообразного. И мне также совсем непонятно, просто непостижимо для ума, как можно брать такие нелепые сюжеты. Зачем? К чему? Решительно согласен с тем, что Отечеству от таких произведений нет совершенно никакой, даже малюсенькой пользы. Хотя популярность гоголевской повести, казалось бы, свидетельствует об обратном. Не могу не признать, в полной гармонии с автором петербургской фантасмагории из области носологии, что во всём этом, право, всё же что-то есть. Наконец, подписываюсь двумя руками под заключительным аккордом великого писателя: «…Подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают». Да ещё как бывают! Если, конечно же, поразмыслишь.

Дома у меня стоит полное собрание сочинений Гоголя. Но я купил с лотка этот скромный и одинокий томик его повестей. Памятная и дорогая для меня книга[1].

Превыше самолётов и дирижаблей.

Без комментариев.

Бассейн «Москва».

Б. Иофан. Конкурсный проект Дворца Советов. 1933.

Питер Брейгель Старший. Вавилонская башня. 1563.

Алексеевский монастырь. 1836.

Дворец-химера.

[1] Историческая справка. Дворец Советов — грандиозный строительный проект. ДС задумывался как девятая высотка и самое высокое здание в мире. По замыслу высота его должна была составить 420 метров, что почти на сорок метров выше самого высокого в то время небоскрёба Эмпайр Стейт билдинг. Поражает и объём строения — семь с половиной миллионов кубометров. Это три пирамиды Хеопса. Увенчать ДС планировали грандиозной стометровой статуей Ленина. В голове вождя собирались разместить зал заседаний или библиотеку. Монумент предполагалось сделать подвижным: чтобы огромнейшая рука вождя всегда указывала на солнце, статую должны были вращать гигантские электромоторы. Строить ДС решили на месте храма Христа Спасителя, который взорвали в 1931 г. Ранее, в 1837 г., здесь снесли древний женский Алексеевский монастырь. В конкурсе проектов ДС приняли участие двести семьдесят архитекторов и скульпторов, среди них — двадцать четыре иностранца, в том числе знаменитый француз Лё Корбюзье. Утверждён был проект Б. Иофана. Идея превратить здание в постамент принадлежит итальянцу А. Бразини. Иофан полагал поставить памятник вождю рядом с ДС. Динамический расчёт здания на ветровые нагрузки выполнял будущий автор Останкинской телебашни Н. Никитин. Основное строительство началось в 1937 г. Ещё в 1935 г. была открыта станция метро Дворец Советов, переименована она только в 1957 г., став Кропоткинской, в честь знаменитого анархиста. Для каркаса дворца изготовили специальную сталь марки ДС. Предполагалось, что после победы мировой революции в стенах дворца в состав СССР примут последнюю республику, и весь мир станет одним единым Союзом Советских Социалистических Республик. В период Великой Отечественной войны из металлических конструкций ДС изготавливали противотанковые ежи, железнодорожные мосты и др. После войны проект был заморожен. В 1958–1960 гг. в фундаменте дворца открыли самый большой в мире открытый плавательный бассейн. В 90-е годы он был закрыт, а на его месте воздвигнуто новое здание храма Христа Спасителя.