Вацлав МИХАЛЬСКИЙ. День тянется, а жизнь летит

Беседа критика Юрия Павлова с писателем Вацлавом Михальским

— Вацлав Вацлавович, наш разговор посвящен выходу в свет Вашего десятитомного собрания сочинений. А начать его я хочу с первой Вашей книги, изданной в 1963 году в Махачкале и теперь помещенной Вами в 10-м томе.

— Наверное, это правильно, тем более что я вспомнил о ней не без вашей подсказки. Вы спросили: «А где почитать самые первые ваши опыты?» И тогда я разыскал мою первую книгу, которая называлась «Рассказы». Через полвека после публикации моих первых рассказов я бегло перечитал эту тоненькую книжечку и подумал, что ее вполне можно поставить в десятый том, как бы в приложение, для досужего любопытства. У вас много вопросов?

— Много, и они, так сказать, с элементами статьи. Но их можно сократить, если нужно.

— Давайте Ваши вопросы, а сократить всегда успеете. Для удобства предлагаю называть шесть романов о Марии и Александре Мерзловских «Весной в Карфагене» по названию первого романа.

— Хорошо. Воля автора — это его святое право. Будем называть Вашу эпопею «Весной в Карфагене». А теперь я хочу начать с начала…

В центре многих ранних рассказов Вацлава Михальского трагедия ребенка, оставшегося без родителей или одного из родителей, чаще всего, — отца. Первый же рассказ «Семечки» о судьбе мальчика, отец которого погиб во время Великой Отечественной войны. Ребенок из рассказа «Бим-бом» отца не помнит и помнить не может: отец Сашки погиб в аварии за три дня до рождения сына.

Понятно, что толчком к написанию этих рассказов была трагедия миллионов соотечественников Вацлава Михальского и его личная трагедия. Отцы Василия Белова, Виктора Лихоносова, Юрия Кузнецова и других писателей погибли на войне. Отцы Василия Шукшина, Владимира Максимова, Александра Вампилова, Леонида Бородина, Вацлава Михальского уничтожены как политические заключенные, хотя к политике никакого отношения не имели.

…Вацлав Вацлавович, что ощущал в детстве и юности сын репрессированного отца и какой след эта трагедия оставила в Вашем мироотношении и творчестве?

— В моей кавказской повести «Адам — первый человек» есть довольно подробный ответ на этот вопрос. Когда я был маленьким, от меня скрывали факт ареста моего отца. Мама говорила, что он пропал без вести на войне. Сотням тысяч детей в СССР говорили их мамы о репрессированных отцах нечто подобное. Так что для меня, в моей душе, мой отец как бы и пропал на войне и пропал в лагере одновременно. Так что я, можно сказать, равно принадлежу и к одному, и к другому ряду перечисленных вами литераторов. Наши матери прикрывали нас от жестокой правды, берегли наши неокрепшие души — и это была святая ложь во спасение. Несмотря ни на какие тяготы и невзгоды жизни, наши матери, наши деды и бабушки растили нас в любви, а не в ненависти.

— Сыновние чувства в разной концентрации присутствуют в большинстве произведений автора, начиная с рассказа «Лицо матери». Герой этого произведения — детдомовец, круглый сирота, детство и молодость которого определяет одно желание — увидеть лицо свой матери хотя бы во сне. Но даже это не удается сделать герою.

Критерием матери оценивают других людей, женщин в том числе, герои многих произведений Вацлава Михальского. Например, как высшая похвала Катеньке (героине одноименной повести) звучат слова смертельно раненного солдата: «Вы, как моя мама». Или подросток кадет Алексей из романа «Весна в Карфагене» перед смертью зовет маму.

Мне Ваше отношение к матери очень понятно и близко. Я потерял свою мать в 37 лет. С ее уходом отвалилась, отмерла большая часть моего «я», и с этих пор я уже не был никогда по-настоящему счастлив. Я, как и герой рубцовской «Осени», всегда помню — даже в моменты высшей беспричинной радости — о «зимней», смертной стороне жизни.

Итак, не вызывает сомнений культ матери в жизни и прозе Вацлава Михальского. Какое место занимала и занимает Ваша мама Зинаида Степановна в Вашей жизни?

— Вроде бы вопрос простой, но я, можно сказать, в растерянности. Моя мама выше всяких мест, даже самого первого из первых… Моя мама и мой дед Адам всегда стояли и стоят в моей душе отдельно от всего остального мира, от всех моих близких, знакомых и незнакомых.

— Мария Мерзловская, услышав нелестную оценку «Мадам Бовари» из уст почтенного профессора Пражского университета, думает: «Какая у него глухая душа!». И далее следуют мысли разной направленности: «Неужели мужчины совсем неспособны понимать женщин? Но Флобер-то ведь мужчина? И Толстой, и Чехов, и Пушкин? А они ведь все понимали, да еще как! Неужели среди мужчин это удел только избранных». Как Вы ответите на этот вопрос героини? И к какой категории мужчин отнесете себя? И кого из писателей, знатоков женской души, Вы можете назвать?

— Одно из племен Индии говорит на двух языках: «мужском» и «женском». И это правда, прежде чем делиться на бедных и богатых, здоровых и больных, красивых и не очень, добрых и злых — прежде всего люди делятся на мужчин и женщин. Конечно, и у тех, и у других одни и те же общечеловеческие ценности, но… мировоззрение чуть-чуть разное. Кто-то сказал: «Искусство — это и есть чуть-чуть». Да, «чуть-чуть» — это не шутки и в искусстве, и в жизни: нос прямо — красавица, а чуть-чуть в сторону и увы…

К какой категории мужчин я отношу себя?

Никогда об этом не задумывался, но, наверное, я чуть-чуть понимаю «женский» язык и даже чуть-чуть могу говорить на нем.

Лев Николаевич Толстой считал самым пленительным женским образом в русской литературе Оленьку Племянникову — героиню чеховского рассказа «Душечка». Так что мой ответ на Ваш вопрос о классиках: Антон Павлович Чехов. Да, именно Чехов, и не только потому, что он был дипломированный врач «по женским и детским болезням», а и потому, что он хорошо знал «женский язык», свободно владел им и понимал женский мир не поверхностно, не как потребитель.

— Героини разных произведений писателя невольно заставляют вспомнить слова И.С. Тургенева, прочитавшего толстовского «Холстомера»: «Лев Николаевич, теперь я вполне убежден, что вы были лошадью!». Переиначив это высказывание, можно предположить, что Вацлав Михальский в прошлой жизни был женщиной. Игорь Шкляревский во многом прав, утверждая, что после Льва Толстого никто не писал о женщинах с такой пронзительной ясностью, как Вацлав Михальский.

Вацлав Вацлавович, откуда у Вас это редчайшее чувство женщины? Неужели все дело в том, что Вы были воспитаны четырьмя бабушками, о чем с огромной теплотой и любовью рассказали в повести «Адам — первый человек»?

— Не знаю, кем я был в прошлой жизни, и была ли она? А что касается женщин, то меня всегда удивляло, что их называют «слабым полом». Наверное, мужчины это придумали, чтобы самоутвердиться. Нет сомнения, что женщина значительно превосходит мужчину как существо, более приспособленное к выживанию, более гибкое, более терпеливое, более интуитивное, гораздо тоньше чувствующее многослойные оттенки жизни. И, главное, женщина призвана к деторождению. Она призвана быть матерью. А это величайшее предназначение, перед которым все доблести мужчин меркнут.

«Отец — хлеб, мать — душа». Я услышал эту пословицу в Африке, на Ближнем Востоке. Арабы говорят, что эта пословица принадлежит им, евреи — что им. Хотя какая разница кому? Важно, как это точно!

Конечно, мои четыре бабушки имели на меня влияние. Вспомните, какие они разные. Очень сильный характер был у моей мамы. Сильные характеры у ее внучек, моих дочерей Татьяны и Зинаиды. Я восхищаюсь и моей внучкой Елизаветой — дочерью Татьяны.

Я не знаю, как в других странах, а у нас весь ХХ век выехал на женщинах, да и новый ХХI-й не отстает. Я восхищаюсь женщинами России. На них вся надежда.

— В раннем рассказе «Бим-бом» появляется то, что можно назвать визитной карточкой Вацлава Михальского и что можно назвать «знаком вечности». Дед Сергей, принесший на руках из роддома внука Сашку, увидел остановившиеся часы. «Заскорузлыми, дублеными пальцами мягко потянул за цепочку.

Часы пошли.

И когда большая стрелка легла на черту полного часа, старинные часы, сработанные еще одним из крепостных пращуров деда Сергея, захрипели, и через секунду-другую наполнил комнату мелодичный звон.

Бим-бом! Бим-бом! Бим-бом!».

Через двадцать четыре года в очерке «Чехов в Коломбо» Михальский, говоря о своем любимом писателе, несомненно, сказал и о себе: «Может быть, именно тогда Чехов окончательно утвердился в излюбленной им мысли: “прошлое связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекающих одно из другого…”».

Откуда это ощущение времени у человека и писателя Вацлава Михальского?

— Не знаю. Я думаю, что в большей или меньшей степени это чувство есть у любого человека. Просто некоторые переживают его острее, ярче, утонченнее; смотрят не только в ту или другую сторону, а по кругу. Что касается художников, то без этого чувства их вообще не бывает.

— В очерке «Чехов в Коломбо» автором высказывается следующее предположение: «…пожалуй, во всем мировом искусстве не было другого примера столь полной, столь таинственной гармонии слова и дела». Думаю, что в этих словах сформулировано и творческое кредо Вацлава Михальского.

В словесности XIX–XX веков условно можно выделить три типа творческого акта или поведения-творчества. В основе первого и второго типов лежит единство или почти единство слова и дела, получившее разное словесно-образное выражение. Самое известное из них: «Я пишу, как дышу». Однако эта общая формула наполняется принципиально разным содержанием. Один вариант — ориентация на достойное поведение, продолжением которого является творчество: «Я веду себя так, чтобы выходили из меня прочные вещи» (М. Пришвин). Другой вариант поведения-творчества — воплощение духовно-нравственного падения человека. А грех в этом случае реабилитируется, воспринимается как норма и, более того, благо. И третий тип творческого акта — художник пишет незамутненной частью души, то есть он оценивает себя греховного, других людей, мир вообще с точки зрения высоких духовно-нравственных идеалов, религиозных по своей природе.

Вацлав Вацлавович, как Вы можете определить свои писательские принципы?

— Никогда в жизни не задумывался о своей работе в столь пышных формулировках, или, как говорят сейчас дети, «пафосных». Недостатка в сюжетах у меня не было, но из-за своей расхлябанности и лени я сделал гораздо-гораздо меньше, чем мог бы.

— В том же очерке Вы приводите выразительное высказывание Чехова о Пржевальском, в котором позиция Антона Павловича однозначно и четко сформулирована по отношению ко многому и многим.

Это высказывание, не утратившее своей актуальности сегодня, есть смысл процитировать: «В наше больное время, когда всюду в странной взаимной комбинации царят нелюбовь к жизни и страх смерти, когда даже лучшие люди сидят, сложа руки, оправдывая свой разврат отсутствием определенной цели в жизни, подвижники нужны, как солнце. Составляя самый поэтический и жизнеутверждающий элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают. Их личности — это живые документы, указывающие обществу, что, кроме людей, ведущих спор об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешевые диссертации, развратничающих во имя отрицания жизни и лгущих ради куска хлеба, что, кроме скептиков, мистиков, психопатов, иезуитов, философов, либералов и консерваторов, есть еще люди иного порядка, люди подвига, веры и ясно осознанной цели».

Вацлав Вацлавович, кто из писателей и неписателей ХХ–XXI веков является продолжателем этой пржевальско-чеховской традиции, кто может быть назван подвижником?

— Игорь Александрович Моисеев. Я не один год был знаком с великим русским балетмейстером. Он, что называется, на ровном месте создал Ансамбль Моисеева и руководил им 70 лет. Я рад, что в свое время под редакцией моей старшей дочери Татьяны в нашем издательстве «Согласие» мы издали его книгу «Я вспоминаю…», сейчас это библиографическая редкость.

Игорь Александрович Моисеев был именно человеком «подвига, веры и ясно осознанной цели». Его ансамбль народного танца подарил минуты счастья и возвышения духа миллионам зрителей в 55 странах земного шара. В некоторых из них они бывали десятки раз.

В восемьдесят лет Игорь Моисеев сказал: «Если какой-нибудь артист говорит мне, что заданное движение невозможно сделать, я встаю и делаю…»

Мне приходилось бывать на репетициях Ансамбля, все было именно так, как сказал Игорь Александрович.

Отец у Игоря Александровича был русский дворянин из Орловской губернии, мать — полуфранцуженка, полурумынка из Парижа, где работала модисткой, по-нашему белошвейкой. В Париже они и познакомились. Переехали в Россию, где родился и вырос великий артист Игорь Моисеев. Вот так у нас обстоят дела с русскостью, о которой пишет в своей статье Лев Аннинский. Помню, когда я разглядывал фотографию Игоря Моисеева с великим американским балетмейстером Джорджем Баланчиным, он заметил, что «Жора Баланчивадзе прекрасно начинал в Петербурге».

— «Дождь» мне видится одним из самых сильных среди ранних рассказов Вацлава Михальского. Я, в частности, обратил внимание на следующие слова героя, которые воспринял как собственное признание Вацлава Михальского: «Давным-давно позабылись имена и лица моих дружков, а Лена-дурочка почему-то осталась в моей памяти четкой цветной фотографией?» Я сделал такой вывод из-за тряпичной куклы, которую качала Лена. То, что картина не выветрилась из памяти писателя, думаю, свидетельствует эпизод, появившийся более чем через двадцать лет в романе «Тайные милости». Сумасшедшая Марьяна баюкает, укачивает тряпичную куклу, которая, по версии главного героя Георгия, является символом задушенной любви, нерожденного ребенка Георгия и Марьяны.

Вацлав Вацлавович, насколько верна моя версия и есть ли внутренняя связь между героинями «Дождя» и «Тайных милостей»?

— Да. Связь конечно есть. Кажется, Блок сказал, что всякий художник всю жизнь пишет одну книгу.

— Эпопея «Весна в Карфагене» (ее составили шесть романов: «Весна в Карфагене», «Одинокому везде пустыня», «Для радости нужны двое», «Храм согласия», «Прощеное воскресенье», «Ave Maria») уникальна во многих отношениях, в том числе и в жанровом.

Это, условно говоря, — роман-эпопея в сносках. Их я насчитал двести шестьдесят. Ничего подобного в русской и мировой литературе до сих пор не было. На сноски в романе, естественно, уже обратили внимание критики. У Ирины Николаевой «сноски вызывают недоумение и легкую улыбку: вещи и понятия, которые комментируются, очевидны, но это только на первый взгляд…». Принципиально иначе воспринял сноски эпопеи Лев Аннинский: «Замечательны сноски Михальского. В них он объясняет читателю, кто такие: Мата Хари, Надежда Дурова, Габриэль Шанель и блаженный Августин, как звучит в подлиннике общеизвестная цитата из Канта, что именно сказал о ремесленниках от искусства Болеслав Прус и где служил генерал Брусилов в 1917–1920 годы. Я с удовлетворением прочел у Михальского, что такое ВЦИК и кто такие особисты. Но когда он объяснил в специальной сноске, что такое колхоз… вот тут-то я и почувствовал, как стремительно летит История».

Последняя часть утверждения Льва Аннинского по сути совпадает с тем, что ранее сказал сам Вацлав Михальский. Его ответ Ирине Николаевой — это и ответ всем тем, кого посещали или будут еще посещать мысли о нужности сносок и, главное, выражение авторского понимания сносок как таковых: «Да, я вижу сноски в этом романе как отдельный слой в общем пироге. Время прямого действия книги — восемьдесят лет, срок огромный, жизнь движется, меняются понятия и установления, то, что еще вчера казалось незыблемым, сегодня представляется относительным. Приведу конкретный пример. У меня в романе дело происходит в 1941 году, разговаривают две подружки-медсестрички, и одна спрашивает другую: “Сашуль, а он хочет на мне жениться. Ты как считаешь, соглашаться? Все-таки он ничего, а? Может, соглашаться, пока я честная?” И в конце страницы сноска “Честными называли раньше девственниц, тогда это было важным условием для первого замужества”.

Людям старшего поколения такая сноска покажется дурачеством, а юношество воспримет ее как интересное свидетельство былых времен. Увы, ушло это понятие у нынешней молодежи. Честная — они понимают только как не воровка, не лживая и т.д. Только в этом ряду».

И все-таки логика ответа на вопрос не позволила писателю сказать еще по меньшей мере о двух видах сносок в его произведении. Большая часть сносок выполняет информационно-познавательную функцию. В них сообщаются сведения о предметах, природных явлениях, событиях, людях, народах, странах, континентах и т.д., сведения, известные только узкому кругу специалистов, и людям, условно говоря, добровольно продвинутым в том или ином вопросе.

Думаю, большинство читателей получат неизвестную ранее информацию из следующих таких разных по направленности сносок:

1) «линкор — линейный корабль — один из основных классов подводных военных кораблей Российского Императорского флота. Имел 70–150 орудий различного калибра и 1500–2800 человек экипажа»;

2) «полевка — жидкая похлебка, которую приготавливали из ржаной муки, а точнее, из заквашенного ржаного теста, заправленного репчатым луком, сушеными грибами, сельдью, и потом взбивали мутовкой до однородной массы»;

3) «отправляясь из Константинополя к берегам Африки, последняя эскадра Российского Императорского флота перешла на новое летоисчисление»;

4) «Петен Анри Филипп, маршал (1856–1951) с младых ногтей не любил Англию и был убежден, что “Союз с Англией это слияние с трупом”. 22 июня 1940 года принял президентство во Франции и предложил немцам перемирие. Он пытался спасти свою любимую родину от полного разгрома, но исторически просчитался, не угадал… В 86 лет Петену было трудно управлять полупарализованным государством, и в том, что он взял это управление на себя, и состояла его роковая ошибка. В августе 1944 года он был удален в Германию, а в апреле 1945-го добровольно вернулся во Францию, чтобы предстать перед судом. Анри Филипп Петен был приговорен за измену Родине к смертной казни. Однако де Голль, служивший в Первую мировую войну под началом Петена, заменил смертную казнь на пожизненное заключение. Петен скончался на острове Иль Дью в Атлантическом океане, ему было 95 лет. Безусловно, маршал не мог быть предателем, лишь, как всегда, он выбрал политику наилучшую для Франции и просчитался».

Другой вид сносок — это сноски концептуальной направленности. В них дается нетрадиционное понимание разных исторических фактов, явлений, личности и деятельности известных и выдающихся людей. В них, прежде всего, открыто проявляется позиция автора по тому или иному вопросу, обсуждаемому героями его романа. Также в этих сносках в противовес ошибочным суждениям, фактам сообщаются верные сведения. Например:

«В действительности Кант говорил: “Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне”»;

«Кстати сказать, на сегодняшней пятисотрублевой купюре, выпущенной в 1997 году, изображен памятник Петру Первому работы П. Антокольского, подаренный городу Таганрогу А.П. Чеховым. На купюре ошибочно написано, что памятник установлен в Архангельске. Несмотря на возражение таганрожцев, ошибка, к сожалению, исправлена не была».

Все сказанное, думаю, свидетельствует о том, что миру, изображенному Михальским в эпопее «Весна в Карфагене» хронотопно, социально, политически, национально-расово, понятийно и т.д. были узки рамки традиционного романа-эпопеи. К сказанному, конечно, нужно добавить, что сноски у Михальского — это, как и все, что им написано, и вечность в подробностях, которые нужно знать читателю.

Как Вы пришли к идее сносок? Есть ли у Вас на этом пути предшественники?

— Сноски на полях не мое изобретение. Многие тысячи людей делали, делают и будут делать их в своих текстах. А я всего лишь дал сноскам статус литературного приема. Насколько это ново, не знаю, сам я такого приема в литературе не встречал.

Как пришло в голову? А кто ж его знает, как-то пришло, и затем я убедился, что прием работает. Это тот редкий случай, когда количество переходит в новое качество. Сноски дают тексту трехмерное изображение. Во всяком случае, этого мне хотелось.

— Да, именно так — сноски дают объемность всей фактуре, именно трехмерную, а иногда заставляют задумываться и о четвертом измерении.

Исследователь Сахары доктор Франсуа Пикар свой рассказ о пустыне заканчивает словами: «Живая Сахара! Вечно живая!». В правоте героя многократно убеждаешься на протяжении всего романа. Вацлав Михальский изображает жизнь пустыни и народов, ее населяющих, изнутри как человек, тонко чувствующий и досконально знающий Сахару, изображает как первоклассный мастер слова. Из многочисленных описаний Сахары, выполняющих различные функции, несущих различную смысловую нагрузку, приведу одно: «Рассеянный, но необыкновенно яркий свет заливал необозримые пространства, с какой-то неистовой, но очень мягкой силой он катил свои волны с Востока на Запад, и небо стояло над миром высокое, чистое, такое нежно-голубое, какого Машенька не видывала отродясь. Далекие горные плато туманно светились поблекшими травами, воздух реял над землей, точно так, как дрожал он зимой над раскаленной печкой у них на кухне, в Николаеве; свет струился почти невидимыми нитями, и они серебряно дымились среди шерстинок на верблюдах и осликах, вплетались в гривы лошадей, поблескивали тончайшей паутиной на тюках и палатках. Даже тени, и те, казалось, были размыты светом, его текучим, неуловимым блеском. Удивительно, но при невероятном обилии и яркости света он не только не ослеплял, но даже и не напрягал глаза, а как бы ласкал взор надеждой на вечное будущее.

И еще… Машеньку поразила тишина. Тишина стояла такая, что каждый шорох, каждое сопение животных, бормотание или похрапывание спящих людей, каждый шаг часовых казались выпуклыми и не смешивались друг с другом. Подчеркнутая прозрачностью воздуха, тишина стояла такая большая, что Машенька вдруг физически ощутила, какие необъятные просторы подвластны в Сахаре тишине и как пьянит и сколько беспричинной радости вселяет она в сердце. В ее сердце!»

Семнадцать дней, проведенных Марией Мерзловской в Сахаре, дали ей ощущение пустыни, равное ощущению вечности. Если в произведениях, написанных до эпопеи, сложившейся из шести романов, синонимом вечности у Михальского чаще всего являлся «все уносящий ветер», то в романе-эпопее символ вечности — пустыня.

В «Весне в Карфагене» доктор Франсуа утверждает: «Поэтам не обязательно бывать в тех местах, которые они описывают». Герой имеет в виду в данном случае Николая Гумилева, который никогда не был на озере Чад.

Вацлав Вацлавович, можно ли утверждать, что в данном случае героем выражена Ваша точка зрения?

Действительно поэтам, изображающим, прежде всего и больше всего, чувства, необязательно быть в тех местах, которые эти чувства вызывают. Но если продолжить узкую тему Африки, то, как Вам удалось передать ее жизнь так живописно-подробно-убедительно? Сколько времени Вы провели в Сахаре и на африканском континенте вообще?

— В Африке я бывал неоднократно, но всегда очень коротко. В мои времена такие поездки называли «от самолета до самолета». Раньше наши пассажирские самолеты летали в африканские страны, как правило, раз в неделю. Вот эти семь дней командировки и назывались «от самолета до самолета».

В Сахаре я тоже бывал не раз и тоже очень коротко. Мне хватило. Не зря ведь сказано: «чтобы узнать, что море соленое, не нужно выпивать его до дна». И потом, кратковременное пребывание на новом месте оставляет более яркие и объемные впечатления, чем пребывание длительное, с врастанием в быт, когда, как говорят фотографы, «глаз замыливается».

Наверное, я мог бы быть неплохим лазутчиком: я обладал хорошо развитым боковым зрением, тонким обонянием, умел слушать и слышать, у меня были и, надеюсь, остались способности воссоздавать подлинную и целостную картину из мелких косвенных фактов и малоприметных деталей.

Но главное — у меня были великолепные консультанты.

По Африке, арабскому миру, Франции, лингвистике и филологии — Ольга Александровна Власова, старший научный сотрудник Института мировой литературы, признанный переводчик с русского языка на арабский и с русского языка на французский. О том, что «на арабский» и «на французский», я говорю совсем не случайно. Это не то же самое, что переводить с арабского или французского на русский. Здесь требуется совсем другой уровень возможностей. Ольга Власова — человек не просто высокообразованный, но и очень непосредственный, пытливый, дотошный, въедливый, человек, тонко чувствующий и понимающий жизнь во всем ее многообразии.

Мы двенадцать лет разговаривали по телефону, едва ли не каждый день. Я все спрашивал, спрашивал, спрашивал, а она все искала и находила ответы на мои бесконечные вопросы. Встречались крайне редко — Москва большая, а мы живем в противоположных ее концах. Спасала давность знакомства. В первый и единственный раз мы с Ольгой Власовой были в командировке в Тунисе в 1987 году. Там и повстречали в полуподвале под русской православной церковью графиню Марию Александровну Мерзловскую.

В ходе работы над романом Ольга Александровна Власова познакомила меня с крупнейшим русским африканистом, доктором филологических наук Ириной Дмитриевной Никифоровой и выдающимся востоковедом, доктором исторических наук Дмитрием Валентиновичем Микульским — их консультации и доброе участие также были полезны мне в высшей степени.

Консультантом по медицине и, в том числе, по военно-полевой хирургии был у меня Владимир Николаевич Мудрак — человек незаурядного ума и созидательной энергии, врач, поднявшийся от рядового хирурга поселковой больницы Тимашево в нынешней Самарской губернии — до руководителя здравоохранения всей Москвы.

Давность знакомства и общность представлений о мироустройстве всегда помогали мне и Владимиру Николаевичу понимать друг друга с полуслова или вообще без слов. Его я тоже замучивал вопросами 12 лет. Да плюс еще нередко обращался к жене Владимира Николаевича Рените Григорьевне Арустамовой — замечательному врачу с огромным опытом клинической работы с уникальными пациентами.

Мои консультанты уберегли меня от многих ошибок. Сотрудничать нам было в радость, всласть. Я обожаю моих консультантов и очень им благодарен.

— И все-таки Сахара Михальского не отпускает меня. Я получаю редкое эстетическое удовольствие, восторгаясь удивительной словесной живописью Вацлава Михальского: «Наконец, третий негр отцепил от висевшего у него на шее ожерелья одну из тростниковых флейт, самую длинную, и как бы нехотя стал ее продувать и пробовать звук. Попробовал раз, другой, третий и наконец заиграл тихо-тихо, почти неслышно. Только люди стали вслушиваться, как флейтиста прервали барабанщик и гитарист — одновременно они извлекли из своих инструментов и тамбурина, который одной рукой встряхнул барабанщик, такую гамму неудержимо фыркающих, хлопающих и потрескивающих звуков, как будто бы взлетала голубиная стая. Многие слушатели даже подняли глаза к небу — проследить, куда это полетели птицы? А птицы в чистом небе не было ни единой. И тут-то Машенька да и все прочие поняли, что перед ними не простые музыканты, а настоящие виртуозы. И запела свирель в полный голос, и полилась мелодия, такой незнакомой, такой диковатой и неслыханной красоты и нежности, такой неземной печали, что все, словно в испуге, замерли на своих местах».

Как возникла идея ввести в текст романа сюжет с музыкантами и сколько раз Вам приходилось наблюдать нечто подобное в жизни?

— Как возникла идея? А никак, просто само собой написалось. Похожих музыкантов я видел однажды, кажется, где-то в пределах пустыни Сахара. Правда, они ничего не играли, просто шли в караване.

— После возвращения в Москву в 1975 году Вы работали в разных издательствах, в частности сотрудничали в газете «Правда» как журналист. Повлияла ли цензура (внутренняя и внешняя) на Ваши тексты? Как Вы оцениваете сегодня свои статьи в главной газете СССР? Приходилось ли Вам подстраиваться под время?

— В этом десятом томе собрания сочинений печатаются статьи «Чехов в Коломбо» и «К какому берегу плыть», опубликованные в свое время в газете «Правда». Можете сличить первоначальные тексты и те, что я печатаю сегодня, и Вы увидите, что не изменено ни буквы. Это к вопросу о цензуре. Могу сказать и о цензорах. В издательстве «Советский писатель», самом большом издательстве новинок (580 книг в год), цензоры сидели в отдельной комнате, в которую редко кто заходил. Я работал в Главной редакции издательства и иногда захаживал к ним. Цензоров было двое — Наталья Солнцева и Юрий Отрежко. Оба были молоды, хороши собой, остроумны, весьма образованы, а главное, оба любили литературу и знали в ней толк. Не случайно в дальнейшем Наталья Солнцева стала доктором филологических наук, профессором МГУ, а Юрий Отрежко успешно работал в издательском деле.

Не спорю, наверное, где-то и были цензоры-дурбалаи, но я не встречал.

Приходилось ли мне подстраиваться под время? Нет, не приходилось. Вы ведь читали и «Катеньку», и «17 левых сапог», и «Холостую жизнь», и «Тайные милости». Какое все это имеет отношение к «социалистическому реализму»?

А какое отношение к нему имеет, например, «Привычное дело» Василия Белова или, если уж взять совсем крупно, «Тихий Дон» Михаила Шолохова?

Не надо забывать, что главой русских цензоров был великий русский писатель Иван Александрович Гончаров. Работал цензором и великий русский поэт Федор Иванович Тютчев. В частности, он запретил публикацию перевода на русский язык Манифеста коммунистической партии. «Кому надо, пусть на немецком прочтут» — решил Федор Иванович.

Думаю, имеет смысл сказать тут попутно и о советских редакторах. Тот образ монстра-редактора, который стал общим местом, никак не совпадает с моей личной практикой, как издательского работника, так и автора. Как автор, я благодарен редактору моей первой книги в Москве Наталье Листиковой. Книга называлась «Стрелок» и вышла в 1980 году в издательстве «Современник». Я благодарен и редакторам, которые вели мои рукописи в журнале «Октябрь», Маргарите Тимофеевой и Инессе Назаровой. Все три редактора, о которых идет речь, отличались тонким пониманием литературы, образованностью, грамотностью, ответственностью, то есть, способностью лично принимать решения, а не бегать к начальству. И еще эти замечательные редакторы были красивы, женственны, благородны. Я очень им благодарен.

Конечно, Вы, Юрий Михайлович, можете меня спросить: «Ну, если все было так мило и незатейливо, то почему Вы, Вацлав Вацлавович, напечатали свою первую книгу в Москве только в 42 года, к тому времени уже 17 лет будучи членом Союза писателей СССР — с четвертого курса Литературного института?»

Не знаю. Наверное, мне не было удачи. Я жил далеко от Москвы и, к тому же, не на модном в те годы русском Севере, а на многонациональном Юге, где были свои приоритеты. Безусловно, было и то, что можно назвать сопротивлением материалу, из которого были сделаны мои рассказы, повести, романы. Конечно, материал этот не вписывался в определенные рамки. Мои рукописи всегда доставались на отзыв внештатным рецензентам, и они мне всегда писали: «вместе с тем нельзя не отметить…» И порой весьма добродушно отмечали те или другие достоинства рукописей. А после этого обязательно шло: «Но, к сожалению…»

Не знаю, почему 20 лет не печатали в Москве, а потом стали печатать. Так сложилось. Как говорит моя героиня Мария Александровна: «Так карта легла».

— Вас, как известно, на рубеже 70–80-х годов зачислили в «сорокалетние», судьба которых в дальнейшем по-разному сложилась. Как Вы считаете, эта идейно-эстетическая общность писателей — реальность или миф? Назовите среди прозаиков Вашего поколения авторов, наиболее созвучных Вам человечески, мировоззренчески, творчески.

— Такой идейно-эстетической общности писателей, как «сорокалетние», конечно же, не было. Просто талантливый критик Владимир Бондаренко придумал такую группу, и она как бы стала существовать. Бондаренко знал, что делает, он понимал, что «квартетом легче и петь, и жить», а кучкой из десяти-пятнадцати профессионалов тем более. Как говорил Стендаль: «Тем, кто хочет добиться скорого успеха, надо сбиваться в стаи».

Кто из писателей моего поколения понятнее мне и ближе? Александр Вампилов.

— В студенческие годы я читал преимущественно произведения, не входившие в список обязательной литературы. Вот и мовистскую прозу Валентина Катаева я прочитал еще на первом курсе, а на пятом написал дипломную работу (жаль, не сохранилась). И вот в XXI веке, когда уже забыли или почти забыли многих достойных писателей минувшего столетия, я с некоторым удивлением наблюдаю, что интерес к Катаеву не иссяк.

— Интерес к Валентину Катаеву — это интерес к русской литературе ХХ века. Он будет только возрастать. Писатель он из тех немногих, что приходят в мировую литературу навсегда.

— А человек?

— Человек очень молодой, живой, тонкий, филигранно точный, я бы сказал, заинтересованный жизнью. Мы ведь познакомились, когда Валентину Петровичу исполнилось 80 лет. Те, кто упрекают его в цинизме, путают цинизм с иронией, самоиронией, сарказмом, которых у Валентина Петровича действительно было в достатке. У цинизма и иронии даже природа происхождения совсем разная. Но это тонкая материя, быстро не объяснишь, это надо чувствовать.

«Белеет парус одинокий» я люблю с отрочества. Потом, волею судеб был редактором первого издания книги «Алмазный мой венец». Тогда мы и познакомились. Кажется, на дворе стоял 1978 год.

«Алмазный мой венец» только что прошел публикацию в «Новом мире», о нем много спорили: одним не нравилось одно, другим другое, третьи восхищались третьим. Я к тому времени этой работы Катаева не читал. Кажется, это был первый день, как я поступил на должность редактора в редакцию русской прозы издательства «Советский писатель» и мне сразу дали редактировать «Алмазный мой венец».

«На новенького», — подавая рукопись, сказала мне заведующая редакцией. Не знаю, почему она приняла такое решение. Может быть, потому, что рукопись была как бы спорная и никто не хотел связываться, или просто по стечению обстоятельств. По-моему, я сбиваюсь на воспоминания…

— Пожалуйста, сбивайтесь! Это интересно…

— Да? Хорошо, собьюсь. Так вот, я благодарен судьбе за то, что волею обстоятельств я познакомился с Катаевым, и восемь лет мы много раз о многом разговаривали с ним у него дома в Переделкино.

Итак, взяв машинописную рукопись книги «Алмазный мой венец» и дачный телефон Валентина Петровича, я как бы приступил к исполнению редакторских обязанностей. Моего рабочего места мне пока не указали. Но свободных столов и стульев в редакции было немало — редакторы ходили на службу не каждый день, а только два раза в неделю. Как потом выяснилось, я сел за стол Володи Маканина, за ним и прочитал первую в моей жизни рукопись, отданную мне на редактирование. Прочитал, как научила меня тогда же заведующая редакцией Валентина Михайловна Вилкова, с мягким карандашом в руках, который она же мне и дала. Многим я восхитился, многого я не знал, а кое-что смутило. Таких мелких «смущений» я насчитал двенадцать и подумал, что хорошо бы их разъяснить и подправить. Особенно не понравился мне какой-то пассаж про Есенина, показавшийся грубоватым. Тогда я сделал по всему тексту 100 придирок, подумав, что с таким запасом должен взять нужные мне крохи.

На следующий день я приехал на дачу к Валентину Петровичу Катаеву. Местность я знал хорошо, поскольку как человек бездомный, подолгу жил в доме творчества, примыкавшем к улице, на которой жили Катаев и Чуковский.

Тогда дача Катаева показалась мне большой, хотя по сегодняшним меркам она была совсем маленькая, примерно 150 квадратных метров, включая оба этажа. Очень нешироко жили тогда богатые и знатные люди, а Катаев, безусловно, относился к тем и другим одновременно.

Я как-то спросил у Валентина Петровича:

— А почему вы не купили большую дачу на Чёрном море? Денег ведь хватало и на пятое, и на десятое.

— Хватало, — ответил Катаев, — но как-то привыкли жить с чемоданчиком наготове… — Дальше Валентин Петрович не стал распространяться, но я понял, о каком «чемоданчике» он говорил. О том самом, где на известный случай сложены вещи первой необходимости: теплые носки, белье, мыло и далее по списку…

Итак, пришел я к Катаевым, и Валентин Петрович пригласил меня к себе в кабинет на второй этаж. Кабинет был небольшой, обставленный аскетично: узкая тахта под клетчатым пледом, маленький шкаф с книгами за стеклом, еще несколько книжных полок на стене из тех, что тогда назывались «чешскими», большой стол на ножках без тумб, без ящиков, просто полированная столешница на ножках, стул у стола и еще один стул у стены. Свет из окна слева.

Стол был большой, и сидеть за ним вдвоем было просторно. Часа два или три мы листали рукопись с моими карандашными пометками. Листали, обмениваясь очень короткими репликами, что-то вроде «да» или «нет». Все свои 12 придирок я «отбил», и отбил еще многие, но потом их стер ластиком. Пассаж про Есенина Катаев уточнил, сделал мягче и даже сказал мне: «Вы правы, так будет лучше».

Не знаю, о чем в эти наши первые два-три часа думал Катаев, а я время от времени вспоминал, что ночевать мне сегодня негде, и надо бы пораньше отправиться на Курский вокзал, в камеру хранения которого я перед поездкой к классику отвез два моих «летающих» чемодана.

После того как мы закончили просмотр рукописи, я попросил Валентина Петровича подписать страницы с правкой и раскланялся.

— Может, останетесь, пообедаем, — предложил Валентин Петрович.

Я поблагодарил за предложение и еще раз раскланялся. Дело шло к сумеркам, а мне нужно было позаботиться о ночлеге. В следующий рез я увидел Катаева, наверное, через полгода. За это время моя долгая неустроенность стала вдруг решаться как бы сама собой. Я впервые напечатался в толстом московском журнале «Октябрь» — там была опубликована моя повесть «Печка». За эту повесть я тут же получил премию Союза писателей СССР имени К.А. Федина, получил однокомнатную квартиру внутри Садового кольца в тишайшем переулке и даже успел поставить телефон. Вскоре на этот телефон раздался звонок.

— Здравствуйте, Вацлав, — послышалось в трубке, — это Катаев. Поздравляю с премией. Говорят, вы хорошо пишете, можете привезти почитать?

— Привезу. Когда?

— Когда угодно.

Мы договорились, и я привез Валентину Петровичу, кажется, «Печку», «Катеньку» и что-то еще, по-моему, несколько коротких рассказов.

В тот день я первый раз обедал у Катаевых и навсегда запомнил их суп, а точнее, те тяжелые горячие серебряные ложки, которыми этот суп ели.

Мои работы понравились Валентину Петровичу, и время от времени он стал приглашать меня в гости. Иногда он расспрашивал меня о том о сем. Не помню, во второй или третий мой приезд гуляли мы с ним по его переделкинской улице, и он спросил:

— А что вы думаете о писателе Икс?

В те времена писатель Икс был очень популярен среди технических интеллигентов и критиков того направления, которое считалось по их мнению единственно правильным. Икс писал так называемую «городскую прозу». Я никогда ничего о писателе Икс не думал, о чем и сообщил Катаеву.

— А все-таки?— приостановившись на заснеженной улице и пытливо взглянув мне в лицо, спросил Катаев.

— А все-таки? Что сказать? Пишет ваш Икс тускло, а эта его идейка насчет того, что раньше были хорошие большевички, которые бегали с сабельками наголо и рубили людям головы, а теперь они испортились и стали гораздо хуже прежних — эта его идейка мне совсем несимпатична. Фальшивая идейка.

— Да? Вы так думаете?! — Как мне показалось, очень искренне удивился Катаев, и мы пошли дальше по зимней переделкинской улице, дошли до поворота направо и развернулись, чтобы шагать назад, к катаевскому дому.

Больше ни о писателе Икс, ни о современной литературе мы никогда не говорили с Катаевым, но я не мог не почувствовать, что его отношение ко мне с тех пор изменилось в лучшую сторону. Валентин Петрович стал относиться ко мне с несомненным доверием и интересом.

Помню, как однажды Валентин Петрович показал мне большую серебряную медаль Академии Гонкуров. Я с удовольствием понянчил в своих ладонях эту увесистую серебряную штуку с барельефом знаменитых братьев. Дело в том, что Катаев был единственным русским писателем, ставшим членом Гонкуровской Академии. Он с детства говорил по-французски и часто, по-моему, каждый год, ездил в Париж, в театрах которого шли его пьесы.

И еще он рассказал мне, что заседания Гонкуровской Академии лишены всякого официоза и обычно проходят в кабачке. Помню, что мне это очень понравилось.

Помню и то, как Валентин Петрович дал мне почитать у себя на веранде рукопись повести «Уже написан Вертер…». К тому времени ничего более антисоветского я не читал. Даже «Один день Ивана Денисовича» меркнул в призрачном вымороченном свете этой маленькой повести о том, какой тонкий слой папиросной бумаги отделяет человечество от одичания.

— И что, так и было в вашей Одессе? Так и ходили они в своих кожаных куртках и расстреливали из своих маузеров кого хотели или кто просто попадался им под руку? — спросил я Катаева.

— А как вы думаете? Все так и было. Скоро напечатают в «Новом мире». Я с сомнением пожал плечами и ошибся. «Вертера»-таки напечатали в «Новом мире» через два месяца.

Напечатать-то напечатали, но нигде, во всей печати огромного СССР, не просочилось даже крохотной заметки об этой страшной повести. Знаменитый писатель напечатал новую повесть в знаменитом журнале, и нигде ни ругани, ни хвалы — ни одной строчки!

Тогда я впервые понял, какое могучее оружие — фигура умолчания.

Хотя, справедливости ради нельзя не заметить, что элементы этой «фигуры умолчания» вокруг имени Валентина Катаева впервые обозначились еще после публикации «Алмазного венца». Очень много обиженных появилось в литературной и окололитературной среде. А как сказала мне недавно любимая внучка Валентина Петровича — Тина Катаева, самыми обиженными назначили себя родственники тех литераторов, кто не попал в «Алмазный мой венец». А не попавших были «тьмы», о существовании многих из них Валентин Петрович лишь смутно догадывался.

Вскоре три моих повести — «Баллада о старом оружии», «Печка», «Катенька» — собрались печатать в «Роман-газете», тираж которой был 3,5 миллиона экземпляров. К публикации в этом самом массовом издании художественной литературы полагалось предисловие, и я спросил Валентина Петровича, не сможет ли он его написать.

— Напишу, — сразу ответил Катаев. А помолчав, добавил: — Тяжелую дверь открыли Вы, Вацлав. (Он всегда произносил мое имя с ударением на последнем слоге). Предисловие Катаев написал и даже подарил мне его рукопись.

На тот момент, когда Валентин Петрович подарил мне уже перепечатанную на машинке рукопись, он еще не остановился на названии «Дар воображения». Тут я хотел бы заметить, что в 1984 году Катаев еще дополнял текст несколькими абзацами насчет романов «Семнадцать левых сапог», «Тайные милости» и еще насчет чего-то, точно не помню. Эти маленькие дополнения делались уже как предисловие к однотомнику моего «Избранного». Тогда книги выходили долго. Кажется, «Избранное» вышло в январе 1986 года. Валентин Петрович умер в апреле. В то время я был в командировке в Королевстве Северный Йемен и не успел на похороны.

Когда летели в Москву, рядом со мной какой-то служилый седовласый мужчина читал французскую газету и вдруг прыснул со смеху.

— Чего веселого? — довольно агрессивно полюбопытствовал я, поскольку, пролетая над Африкой, думал о Москве и о Валентине Петровиче Катаеве. Смех соседа показался мне крайне неуместным.

— Да вот, — вытирая из-под очков веселые слезинки, отвечал сосед, — пишут: «В горах Йемена восстали вожди марксистских племен».

«Жизнь продолжается рассудку вопреки», — пронеслась в моей памяти строка большого русского поэта Георгия Иванова, с несколькими стихами которого меня впервые познакомил большой русский писатель Валентин Петрович Катаев.

— В романе «Одинокому везде пустыня» в качестве эпиграфа к третьей главе приводятся слова из песни неизвестного белогвардейского автора: «Звезда полей, звезда полей над отчим домом и матери моей печальная рука». В сноске на этой же странице сообщается следующее: «В дальнейшем эти строки были использованы как цитаты в стихах русских поэтов Владимира Соколова и Николая Рубцова».

О Николае Рубцове еще в 70-е годы Михальский написал изящную лиро-философскую миниатюру «Орфей». По многочисленным цитатам, отсылкам, высказываниям писателя и его героев, другим фактам можно сделать вывод о том, что Вацлав Михальский прекрасно знает русскую и мировую поэзию.

Как студент Литературного института, слушатель Высших сценарных курсов, редактор, издатель, журналист Вы пересекались со многими поэтами-современниками. Кто из них произвел на Вас наибольшее впечатление как человек, и чья поэзия наиболее сродни Вам?

— Игорь Шкляревский. Во все времена, во всех странах поэтов не бывает много. Они всегда диковинная редкость. И они всегда осознают свою Божью помазанность. Всегда. Как бы ни казались порой легкомысленны, глуповаты, надменны, смешны или кичливы, как бы ни погружались порой в суету сует, настоящие поэты всегда ответственны перед своим талантом.

Кажется, английский поэт Роберт Браунинг сказал, как выстрелил: «Поэты — это те, кто говорят о главном». Безусловно, он имел в виду не стихотворцев, а поэтов в философском смысле этого слова.

Для поэта не важно, пишет ли он столбцом и в рифму или в строчку и без рифмы. Не важен и сам род искусства, которым поэт занимается: литература, живопись, скульптура, музыка. Подлинный поэт отличается от прочих людей не только тем, что он острее и явственнее чувствует то, что чувствуют многие, но и тем, что он способен ухватить это чувство на лету, поймать его и запечатлеть в своих трудах если не на веки вечные, то очень надолго. Одной лишь силой своего таланта поэт умеет собрать в фокус рассеянный свет обыденности, направить на читателя луч, способный озарить его душу откровением.

— Вацлав Михальский — самый литературоцентричный писатель XX–XXI веков. Персонажи его произведений с редким знанием дела рассуждают о классиках мировой литературы. Многие их высказывания — это очень точная, часто нетрадиционная трактовка героев, произведений, авторов. Например, главная героиня эпопеи Мария Мерзловская в романе «Весна в Карфагене» так характеризует Владимира Набокова: «Он всегда казался ей искусственным, арифметически вымученным, бездыханным, как муляж из полированной пластмассы. О таких, как Сирин, она всегда думала, что вместо души у них что-то вроде протеза. Внешне это что-то почти настоящее и функции выполняет почти правильно, но нет в нем движения крови по капиллярам, нет теплоты и беспрерывного сгорания живого.

Особенно противно было ей сочинение Набокова про то, как взрослый мужчина растлевает малолетнюю. Сколько в этом сочинении психологических натяжек, как торчат на каждой странице уши автора, который наверняка не имел успеха у женщин, не любил и не понимал их! Все сиринское сочинение — некий слепок уныло натруженного и от этого воспаленного воображения. Этакие записки евнуха на больную тему, ну и для денег, конечно, на потребу толпе, притом, толпе американской.

Как она понимала, для Сирина не была различия между девочкой, девушкой, женщиной, матерью. У него было только одно общее понятие, что все это существа противоположного пола, существа для него закрытые, хотя, теоретически, вожделенные».

Мне эта оценка представляется в высшей степени точной и, думаю, что в данном случае автор через уста героини транслирует свое видение Владимира Набокова. Вацлав Вацлавович, насколько эта версия точна? Существует ли зазор между Вашим восприятием Набокова и восприятием Марии Мерзловской?

— Зазор всегда существует. «Искусственный шелк Набокова» — эта оценка Ивана Алексеевича Бунина мне очень понятна.

— Здесь же героиней дается портрет «протезных душ», формирующих общественное мнение, создающих дутые авторитеты: «Все эти люди обязательно чем-то ведают: кто каким-нибудь суффиксом, кто префиксом, кто, например, фортепианной музыкой в части “Хорошо темперированного клавира” Иоганна Себастьяна Баха; кто ведает частью символизма, кто сюрреализма. А некоторые, наиболее хваткие и продвинутые, — даже теми или другими частями того или другого мирового классика. Последние говорят о себе с достоинством лордов: “Я всю мою жизнь посвятил творчеству Шекспира!” В смысле — я его потреблял. Подобно тому, как прихожане причащаются телом Христа, так и эти уверены, что стали умнее от чужого ума, стали выше ростом оттого, что вскарабкались на гору бумаг, написанных великим человеком, и близко даже не помышлявшим, кому он доставляет корм своими писаниями и как остервенело будут они от него кормиться».

Чем Вы объясните, что именно люди такого склада души и ума во все времена на плаву и всегда являются «экспертами», создают «правильные» представления о разных областях жизни, навязывают свою ложную систему ценностей?

— Вечный, острый и печальный вопрос. Во-первых, эти люди склонны сбиваться в стаи и сообща навязывать свое мнение обществу. Во-вторых, они отличаются огромной энергоемкостью, «ловкостью ума и рук», к тому же действуют нахрапом, по принципу: кто не с нами, тот против нас. В-третьих, некоторые из них почти талантливы, что позволяет, например, куплетистам выдавать себя за поэтов. Хотя в их складушках ее Величество Поэзия, как говорится, и не ночевала. Вспомните сказку Андерсена о голом короле и подумайте, как одиноко мальчику, который видит, что король голый. Один мальчик кричит об этом, а вся глазеющая толпа восхищается одеждами голого короля. Да, толпа восхищается, но я уверен, что многие в этой толпе тоже не видят роскошных одежд короля. Не видят, но помалкивают — они-то и есть главные союзники «протезных душ», их равнодушная, безвольная опора, «послушное большинство».

— В романе «Весна в Карфагене» Мария Мерзловская вспоминает слова матери: «В России есть люди Пушкина и Чехова, а есть люди Достоевского. Мы — люди Чехова». К какой категории людей Вы относите себя и чем люди Пушкина и Чехова отличаются от людей Достоевского?

— Люди Пушкина и Чехова исповедуют гармонию в литературе и искусстве. О людях Достоевского я мало что знаю. Хотя в абсолютно чистом виде нет, конечно, ни тех, ни других. Есть только тенденции, есть направления.

— Персонажи произведений русской и мировой словесности органично существуют в мире героев Вацлава Михальского как реальные люди. Например, Александра Мерзловская из романа «Для радости нужны двое» так размышляет о персонаже рассказа Чехова «Черный монах»: «И, может быть, он жил именно в этой комнате и последнее видение черного монаха было ему здесь? Ну, конечно, он приехал в Севастополь, чтобы потом, утром следующего дня, ехать в Ялту. И поздним вечером, ближе к ночи, точь-в-точь как сейчас я, Коврин стоял у раскрытого окна, смотрел на гладь Северной бухты, и тут он в последний раз в своей жизни и увидел черного монаха».

Эта естественная диффузия двух миров, свидетельствующая об удивительной литературоцентричности Ваших героев, — черта, присущая определенному типу людей, встречающемуся среди всех народов, или это явление преимущественно русской жизни?

— Конечно, это в большей степени явление русского мира. Как Вы знаете, более 250 миллионов человек в России, в ближнем и дальнем рассеянии говорят на русском языке. И для всего остального мира, независимо от смешанной или полнокровной этнической принадлежности к тем или другим национальностям и народностям, все они русские.

Как говорит героиня романа «Весна в Карфагене» Мария Мерзловская: «Мы, русские, народ мешаный, от века привыкшие не жить, а выживать. Отсюда и наша непостижимая вязкая сила». Неистребимая жизнестойкость русского народа как в эмигрантском, так и в советском и постсоветском мире держится, конечно же, на женщинах.

— Чеховоцентризм Вацлава Михальского и его героев (особенно активно цитируется и упоминается Чехов на страницах романа-эпопеи) заставил меня перечитать классика. С подачи Михальского я неожиданно обнаружил, насколько актуален Чехов сегодня как писатель, рассуждающий об интеллигенции, России, национальном вопросе и многом другом. То, что волновало Чехова, думаю, созвучно и Вацлаву Михальскому, и героям его эпопеи. Например, на страницах романа едко-иронично характеризуется Зинаида Гиппиус на франко-русском балу 1928 года в Париже.

Подобные чувства к этой даме и ее мужу, к интеллигенции вообще испытывал и А.П. Чехов: он их не жаловал. Это, в частности, наглядно проявилось в письме Антона Павловича к И.И. Орлову: «Не гувернант, а вся интеллигенция виновата, вся, сударь мой». И далее Антон Павлович пишет: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, лживую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр» (письмо от 22 февраля 1899 года).

Наиважнейшей, по сути определяющей частью космополитической интеллигенции на рубеже XIX–XX веков являлись преподаватели, учителя, деятели культуры, писатели декадентско-модернистского толка. О последних, на примере Франции и России, Чехов говорит, в частности, так: они «третируют <…> совесть, свободу, любовь, честь, нравственность»; «они заставляют Францию вырождаться, а в России они помогают дьяволу размножать слизняков и мокриц, которых мы называем интеллигентами. Вялая, апатичная, лениво философствующая, холодная интеллигенция <…>, которая не патриотична, уныла, бесцветна <…>, которая брюзжит и охотно отрицает все <…>; которая не женится и отказывается воспитывать детей»; «где вырождение и апатия, там половое извращение, холодный разврат, выкидыши, ранняя старость, брюзжащая молодость, там падение искусств, равнодушие к науке, там несправедливость во всей своей форме» (обе цитаты из письма А.С. Суворину от 27 декабря 1889 года).

В этом же письме Чехов делит литературу на две литературы с точки зрения утверждаемых писателями ценностей. Представители одной из них — декаденты во Франции и в России (разрушавшие традиционные христианские ценности и утверждавшие идеи и идеалы прямо противоположные), по справедливому мнению Антона Павловича, «служили злу». Они к тому же были ненавистниками своих народов и стран, а если выражаться языком более позднего времени, писатели-декаденты — «пятая колонна» (такие «мракобесные» мысли не приходили в голову даже Константину Победоносцеву). Если, по предположению Чехова, начнется война между Францией и Германией, то Франция ее проиграет и «союзниками» (слово писателя) Германии в этой войне будет французская декадентская литература.

Ее родная сестра в России (которая позже будет названа «серебряным веком») подготовила почву для реальной глобальной катастрофы Февраля 1917 года. Но до этих событий Чехов не дожил, как и не увидел рождения новых «гениев» из этой плеяды детей и певцов порока.

Свидетелем всего этого стали мы с Вами, Вацлав Вацлавович. Как Вы относитесь к интеллигенции вообще, к либеральной интеллигенции в частности. Насколько ситуация начала ХХ века, прогноз Антона Павловича совпадают с днем сегодняшним?

— В советские времена интеллигенцию называли «прослойкой». Из чего эта прослойка сделана, я Вам не скажу. Знаю только, что она очень неоднородна — так всегда было, есть и будет. Знаю я и то, что в этой неоднородной массе всегда были, есть и будут очень твердые камушки, прямо-таки алмазы. Например, мне посчастливилось дружить с Валентином Петровичем Катаевым, с Игорем Александровичем Моисеевым, с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. В моем понимании все трое — настоящие русские интеллигенты. Так что, не все так уж мрачно, всегда были, есть и будут просветы.

И насчет «серебряного века» я не могу согласиться с Вами безоговорочно, дорогой Юрий Михайлович. Так сложилось, что я знаком с этой темой не пунктиром, а довольно основательно. В издательстве «Согласие» мы издавали Собрания сочинений Георгия Иванова, Владислава Ходасевича, Бориса Поплавского, Гайто Газданова, Игоря Чиннова, Ивана Елагина. Издавали мемуары Нины Берберовой «Курсив мой» и Ирины Одоевцевой «На берегах Невы» и на «Берегах Сены», трехтомник «Записки об Анне Ахматовой» Л.К. Чуковской, А.И. Куприна «Голос оттуда. Поверьте мне на слово — все это весьма значительные фигуры, и без них сегодня уже нельзя представить русскую культуру ХХ века в полном объеме. И они ни в коем случае не «разложенцы», не разрушители культуры, а ее создатели. Да, каждый из них со своими особенностями, острыми углами и выщербинками. Безусловно. А как же иначе?

— Еще один сюжет, Вацлав Вацлавович, подсказан Вашим любимым писателем.

Бунин в своей незаконченной книге «О Чехове», называя многие произведения Антона Павловича, порожденные жизнью в Подмосковье, удивляется тому, что ему «ничего не дал Псел, где он прожил два лета восемьдесят восьмого, восемьдесят девятого, хотя восторгался этими местами выше меры. Но в литературе его они не отразились».

Следует уточнить: весенне-летние месяцы 1888 года, прожитые Чеховым в Полтавской губернии, нашли отражение в рассказе «Именины». Алексей Николаевич Плещеев, гостивший вместе с Буниным в усадьбе Линтваревых три недели, увидел в данном произведении сумской «след». В октябре 1888 года он отозвался на «Именины» письмом, в котором содержалось много критических замечаний и предложение убрать из рассказа «человека 60-х годов» и «украйнофила», ратующего за освобождение Малороссии от «русского ига».

9 октября Чехов ответил Плещееву письмом, где подробно, по пунктам прокомментировал его замечания. Я приведу только высказывания с украинским сюжетом. В восприятии Чехова «украйнофильство — не улика». Писатель выделяет, по сути, два типа украинофилов. Первый тип, представленный семьей Линтваревых, вызывает у Чехова симпатию, ибо у таких людей главным является «любовь к теплу, к костюму, к языку, к родной земле». Ко второму типу украинофилов Чехов относился резко негативно, что было вызвано следующими причинами: «Я же имел в виду (в рассказе “Именины”. — Ю.П.) тех глубокомысленных идиотов, которые бранят Гоголя за то, что он писал не по-хохлацки, которые, будучи деревянными, бездарными и бледными бездельниками, ничего не имея ни в голове, ни в сердце, тем не менее стараются казаться выше среднего уровня и играть роль, для чего и нацепляют на свои лбы ярлыки».

Чехов, очень тепло относясь к Малороссии и к хохлам (наиболее часто употребляемое писателем слово), указывал на многие их достоинства. В то же время он отмечал и еще одно качество, которое порождает в украинском народе (как и в любом другом) «глубокомысленных идиотов». Так, в письме к Суворину от 18 декабря 1891 года Чехов, имея в виду творчески-интеллигентскую среду, заметил: «Хохлы упрямый народ; им кажется великолепным все то, что они изрекают, и свои хохлацкие истины они ставят так высоко, что жертвуют им не только художественной правдой, но даже здравым смыслом».

В творчестве Вацлава Михальского, продолжателя традиций Чехова, довольно много героев-украинцев, что естественно. Этот ряд открывается старшиной Николаем Гриценко из первой повести писателя «Баллада о старом оружии» (1963) и заканчивается тетей Мотей из «Адама — первого человека» (2014). Самое же большое количество героев-украинцев в романе-эпопее. Это и семья денщика адмирала Мерзловского Сидора Галушко, и начальник госпиталя Константин Константинович Грищук, и Нюся, и Глафира Петровна, и московские соседи Мерзловских, и другие персонажи.

Александр Солженицын в статье «Окунаясь в Чехова» критиковал писателя за то, что его герои-малороссы не употребляют в своей речи хотя бы отдельных слов или выражений на мове. В произведениях Михальского большая часть украинцев говорит на родном языке, а точнее, на суржике — вольной смеси русского и украинского. Вынужденно говорит на чистой мове (чтобы спрятать свое происхождение) графиня Анна Карповна Ланге.

Думаю, в указанной закономерности проявилась неизменная принципиальная стратегия Вацлава Михальского, опирающаяся, конечно, на знание писателем языка. Редко встречающимся в современной литературе естественным сочетанием русского и украинского языков на страницах одного произведения Михальский создает эффект живой, реальной, недистиллированной жизни. Украинскую составляющую языка проиллюстрирую на двух примерах: «Сидай, бабка, вместе сынов шукать будемо» («Баллада о старом оружии»); «Милая, да ты вся мокра! — всплеснула руками тетя Нюся. — А ну, гэть в ванну, в горяченьку!» («Ave Maria»).

Продолжением украинской речи в произведениях Вацлава Михальского является народная песня, которая звучит, начиная с «Баллады о старом оружии». Малороссийские песни поют не только украинцы, но и русские. В мире семьи Мерзловских украинская песня существует наравне с русской, наравне с Пушкиным, Лермонтовым, Чеховым и т.д. Так, в детские и отроческие годы для Александры Мерзловской пение с матерью малороссийских песен было лучшими минутами жизни, ибо оно наполняло душу неизбывной нежностью, любовью, чувством единения, полета.

Показательно и то, какими изображаются в произведениях Михальского герои-украинцы. Думаю, самыми характерными чертами большинства из них являются хозяйственность и доброта. Первое качество отличает мать Николая Гриценко («Баллада о старом оружии»), тетю Мотю («Адам — первый человек»), Нюсю, Глафиру Петровну, Грищука («Весна в Карфагене»). Вот, что, в частности, говорится о домовитости тети Моти: «На этом крохотном клочке земли возле дома тетя Мотя успевала вырастить за долгие дни нашей ранней южной весны, за жаркое лето, за всегда погожую и теплую осень два, а то и три урожая овощей. Тетя Мотя использовала буквально каждый сантиметр нашего огородика, придумывала всякие штуки: что-то росло у нее в два яруса, что-то плетистое, например, огурцы поднимались по жердочкам совсем высоко <…> Талантливый человек была тетя Мотя. Она горячо любила свой огород, и я не раз слышал, как она разговаривала со своими растениями — ласково-ласково, как будто они были ее маленькие дети, те самые, которых не дал ей Бог в ее женской судьбе».

Сопереживание чужой беде, умение радоваться счастью другого, присущи всем вышеназванным героям, но особенно Константину Константиновичу Грищуку. Он, например, воспринимает бракосочетание Адама и Александры с таким восторгом, какого Саша никогда не видела в жизни.

Итак, в произведениях Михальского встречается, если прибегнуть к классификации Чехова, только один — первый — тип украинца. Второй тип — глубокомысленного идиота — отсутствует. О результатах его политики в постсоветской Украине говорится лишь в сноске о русинах.

Как получилось, что тип украинца-националиста стал определять политику Украины начала XXI века? Он видит в Гоголе предателя, неустанно транслирует мифы о русском иге, голодоморе и т.д.

— Почему у меня нет второго типа по чеховской классификации? Скорее всего, потому, что этот тип мне неинтересен. Я слабо знаю истоки его формирования, и ничего кроме недоумения носители этого типа у меня не вызывают.

Ни в коем случае не оспаривая Антона Павловича Чехова, я не могу не заметить, что «глубокомысленных идиотов» хватает и среди всех прочих национальностей, независимо от расы и вероисповедания. И везде они очень упрямы, агрессивны, напористы. И еще — это про них украинская поговорка: «Дурному виду — нема стыду».

— Василий Розанов, Михаил Меньшиков, Иван Солоневич, каждый идя своим мыслительным путем, пришли к единому выводу: многие русские писатели и XIX века, и начала ХХ столетия в своем творчестве обошли стороной достижений русской жизни, сосредоточив свое внимание только на ее недостатках. В советский период эта традиция приобрела еще больший размах, и интерпретация досоветской истории достигла пика социально-политической предвзятости.

Вацлав Михальский в своем цикле романов «Весна в Карфагене», показывая разные стороны жизни России конца XIX–начала ХХ веков, ненавязчиво и последовательно акцентируют внимание читателя (через авторские характеристики и сноски, через монологи и диалоги героев) именно на достижениях страны в научной, промышленной, строительной, военной и других областях.

Транспортное судно «Кронштадт», которое посещает Мария Мерзловская, — одно из многочисленных доказательств могущества царской России. «“Кронштадт” назывался мастерскими, но на самом деле это было средоточие маленьких заводиков и цехов, буквально напичканных сотнями станков, приспособлений, устройств. Здесь было все — от пилорамы до литейки. Токарные, фрезерные, сверлильные, деревообрабатывающие станки стояли по всему кораблю рядами, в трюме бухали паровые молоты, в кузне ярко алели горны — все свистело, стучало, ухало — все здесь работало или было готово работать по первому требованию».

Своим профессиональным комментарием адмирал Павел Петрович не только узаконивает восторг пятнадцатилетней девушки, но и придает ее восприятию «Кронштадта» национально-государственную направленность: «…ни Германия, ни Франция, ни Англия или какая тебе Америка не имеют ничего подобного. У них нет такой универсальной, такой мощной океанской плавучей базы. Здесь каждый квадратный сантиметр учтен, рассчитан и сбалансирован нами, русскими инженерами. Здесь могут работать тысячи человек. На сегодняшний день — это вершина инженерной мысли».

Или говоря о посещении семьей Мерзловских церкви Покрова на Нерли в 1913 году, Михальский мимоходом замечает: «На другом берегу, который был чуть выше, паслись хорошо ухоженные пятнистые коровы». А Анна Карповна, обращаясь к дочери-первокласснице, восклицает: “Боже мой! Как же они могли изваять такую красоту семьсот пятьдесят лет тому назад! <…> Смотри, Маруся, смотри и запоминай это наше русское чудо! И никогда не верь тем, кто скажет, что мы, русские, темный и грубый народ!» («Весна в Карфагене»).

Во второй книге эпопеи «Весна в Карфагене», в романе «Одинокому везде пустыня», в сноске о А.А. Брусилове Михальский сообщает, что во время знаменитого прорыва русскими войсками австровенгерской обороны (шириной около 600 км и глубиной около 150 км) потери нашей армии были в три раза меньше, чем у противника, и делает следующий вывод: «соотношение потерь для наступательной операции беспрецендентное».

В других частях эпопеи немало информации подобной направленности. Например: «Петля Нестерова — впервые исполнена 27 августа 1913 года основоположником высшего пилотажа, русским военным летчиком, штабс-капитаном Петром Нестеров. Нестеров погиб 26 августа 1914 года, первым в мировой практике воздушных боев применив таран» («Храм согласия»).

Вацлав Вацлавович, откуда у советского человека, рожденного в 1938 году, это желание восстановить историческую справедливость? И как Вам, при очевидной, подлинной «национальной гордости великоросса», удалось не впасть в другую крайность — идеализацию царской России, удалось остаться объективным?

— Ни царская Россия, ни советская, ни антисоветская власть не являлись и не являются идеальной моделью государственного устройства. Во всем мире вообще нет, не было и не будет такого государства. Так что, чего тут идеализировать? Но хорошее, важное, блистательное есть сегодня, было в прошлом и будет в будущем. Я верю, что благоразумие обуздает безумства.

— Александра Мерзловская в романе «Одинокому везде пустыня» рассказывает своему мужу о детских страхах: «…я лежу и потихонечку плачу, горько плачу, что все будет, а меня не будет, и как это так, меня не будет?! Почему?! <…> Луна будет, звезды будут, кочегарка будет, даже топчанчик, на котором я лежу, может быть, будет, а я нет? Я… я… я… не буду, а по улицам также будут ходить трамваи и также громко звенеть… нет, я не могла с этим согласиться! А потом, как и ты, свыклась».

Подобные чувства испытывал и я, и, наверняка, Вы и миллионы, если не миллиарды, людей. Вацлав Вацлавович, когда этот страх небытия исчез у Вас, и что пришло ему на смену?

— У живого человека не может исчезнуть страх небытия. Он может притупиться и, как правило, притупляется. Но это другое дело.

— Слово «Бог» употребляется в эпопее «Весна в Карфагене» 394 раза. Гораздо чаще, чем в предыдущих произведениях Михальского, и понятно почему. Однако, и ранние рассказы, повести, где слово «Бог» отсутствует или предельно редко встречается, религиозны, православны по своему смыслу: по системе утверждаемых героями ценностей, по позиции автора. Эта органичная, «растворенная» внутри всех произведений православность (не имеющая ничего общего с ныне модной внешне-показной «православностью»), отличает Вацлава Михальского от подавляющего большинства писателей-современников и роднит его с такими авторами, как Юрий Казаков, Николай Рубцов, Василий Белов, Александр Вампилов, Виктор Лихоносов, Леонид Бородин…

Откуда этот заряд человеколюбия, христианского гуманизма у юноши, воспитанного в советском обществе, юноши, написавшего свои первые рассказы в десятом классе? И как удалось позже в 60–70-е годы не сломаться, остаться верным себе, верным главной традиции русской классики?

— Никогда не задавался этими вопросами. Я просто жил себе и жил, наверное, мне повезло.

— Мария Мерзловская, наиболее созвучный Вацлаву Михальскому герой эпопеи в романе «Одинокому везде пустыня», размышляет: «Но ведь не все утекает в бездну, что-то остается в душе и в памяти? Хотя зря что ли писал Державин: “А если что и остается чрез звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы”. Значит, остается только чрез звуки лиры — поэтов, писателей, музыкантов и трубы — имеется в виду боевая труба, призывающая на битву, то есть через военных, а вся остальная жизнь, та, что посередине этих двух стенок в чаще бытия, просто намешана, как фарш, и просто перерабатывается из одного состояния в другое, без славы и без памяти… Обидно! Но близко к правде, очень близко… хотя…».

Можно предположить, что в этом высказывании выражена часть ответа на главный вопрос, которым задается Вацлав Михальский на протяжении всего своего творчества: куда утекает время? Суждения героини дают неполный ответ на данный вопрос, о чем, в частности, свидетельствует слово «хотя». Вот об этом «хотя» и хотелось бы услышать…

— Полного ответа на этот вопрос ни у кого нет, и раньше не было. Хотя, кто его знает, что будет дальше…

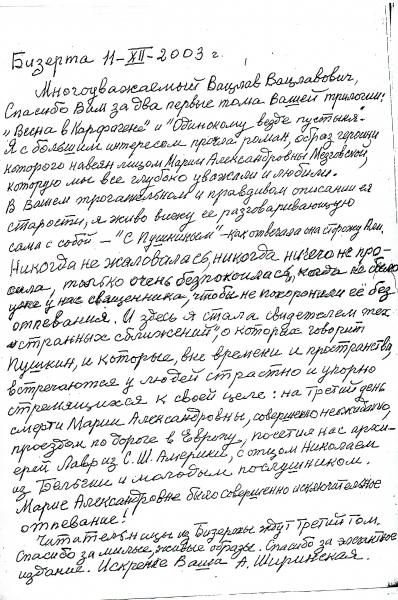

Если же говорить о моей героине, то мне было очень важно передать цельность ее натуры, которая досталась ей от прототипа: графини Марии Александровны Мерзловской. Не буду долго распространяться. Думаю, читатель всё сразу поймет из письма Анастасии Александровны Манштейн-Ширинской. Я получил его после выхода двух первых книг эпопеи и, с Вашего разрешения, приведу его здесь полностью.

— Немало авторов XIX–XXI веков изображали море в своих произведениях. Я, чье детство и юность прошли в Геленджике, думаю, что лучше других это сделали Валентин Катаев и Вацлав Михальский. Они сумели передать все — слышимые и неслышимые — регистры дыхания и — видимые и невидимые — движения души этой совершеннейшей природной стихии.

В произведениях Вацлава Михальского десятки замечательных морских пейзажей разного объема, не повторяющих друг друга (художественная память у писателя удивительная). Суммарно из этих морских зарисовок можно составить небольшую «повесть» (вообще же хорошо было бы составить словарь языка Вацлава Михальского: интереснейшее и увлекательнейшая книга получилась бы!).

Я приведу лишь фрагмент из этой «повести»: «Пологие, накатистые волны с шипением отбегали по зеркально светящемуся песку, на котором лопались радужные, ослепительные пузыри и от плотной, мокрой глади которого веяло йодистой свежестью всего моря, радостью целой жизни, дыханием полного счастья, которое дается человеку только один раз, один-единственный. Вдруг блеснула серебристым боком тарашка, и тут же ее накрыло пеной новой волны, подсекло отливной тягой и, вертя, утащило в пучину. Точно так же, как унесло взбаламученной водою тарашку, смывало навсегда следы босых Катиных ног» («Тайные милости»).

Вацлав Михальский удивительно тонко чувствует и художественно-совершенно изображает любые природные стихии — от пустыни до моря. При этом писатель давно уже не живет на море. Как Вам удается сохранить это живое ощущение моря?

— Лучше всех описал море маленький гимназист из рассказа Чехова: «Море было большое».

— Шарль, муж Марии Мерзловской («Для радости нужны двое»), в старших классах кадетского училища неожиданно для окружающих из гадкого утенка превращается в прекрасного лебедя. Нечто подобное произошло и с Вацлавом Михальским в студенческие годы. Превращение Шарля его отец объяснил породой. Вера деда Адама в Вацлава держалась на всепоглощающей любви и чувстве все той же породы («Адам — первый человек»).

У отпетого двоечника Вацлава Михальского были, конечно, предшественники из числа великих писателей. Назову лишь Марка Твена, Николая Некрасова, Ивана Бунина. Последний и гимназию даже не окончил, и, вспоминая уже о своих первых литературных опытах, говорил, что так плохо, как он в литературе, редко кто начинал.

У раннего же Михальского меня поражает отсутствие ученических, проходных, провальных текстов (которые были даже у его любимого Чехова). А с повести «Баллада о старом оружии» (автору было всего двадцать пять лет) начинается бесспорно «классический» этап в творчестве Михальского.

Возникает дурацкий — с точки зрения распространенной логики — вопрос: как совмещаются двоечник Михальский и его «Семечки», «Бим-бом», «Дождь»..? Какое место в судьбе писателя занимают порода, Божий дар и то, что назовете Вы сами, Вацлав Вацлавович?

— По-моему, этого никто не знает.

— В «Весне в Карфагене» Анна Карповна, представительница главного типа женщины в мире Михальского, так характеризуется писателем: «Она была при детях до такой степени, что даже не ощущала себя как отдельно взятого человека». По сути, то же говорит Михальский о бездетной француженке Николь: «она была подлинной женщиной, и ей всю жизнь хотелось вложиться в кого-нибудь без остатка».

Вацлав Вацлавович, желание и способность раствориться в другом без остатка — это только женское качество? И не кажется ли Вам, что число «подлинных женщин» в современном мире катастрофически исчезает?

— Нет, не кажется. Бесспорно, что в самом существе женской природы есть потребность в жертвенности, есть желание вложиться. Но было бы в кого вкладываться, вот не праздный вопрос. В унылого тютю, в безвольного балабола, в бездарного алкаша, в жестокосердного хапугу… и далее по списку.

С женщинами все в порядке, а вот с мужчинами есть проблемы. Во-первых, их вообще мало, во-вторых, те же женщины слишком расслабили мужчин, сняли с них всякую ответственность, одни только «гражданские браки» чего стоят.

— Расскажите, как шла работа над романом-эпопеей? Вы разрабатывали ее план?

— Планов я не разрабатывал. В архивах не сидел. Своих героев не направлял — они сами шли, куда хотели. И меня это радовало. Потому что, если персонаж живой, настоящий, то его без толку куда-то направлять по авторской воле. Живой персонаж еще и автора удивит. Помните пушкинское: «А моя Татьяна какую штуку выкинула — вышла замуж». Пушкин это не выдумал, а только принял к сведению совершенное героиней как бы помимо его воли.

В набросках к «Войне и миру» Лев Толстой дает пять срезов, пять направлений, по которым разрабатывается каждый персонаж: имущественное, общественное, любовное, поэтическое, умственное.

Начав писать свой цикл романов, сложившийся затем в эпопею «Весна в Карфагене», я подумал, что если речь идет о романной форме, претендующей на полноту представлений, то эту толстовскую подсказку всегда надо иметь в виду.

— Герои эпопеи «Весна в Карфагене» по-разному варьируют следующий тезис: история пишется победителями. Применительно к главному событию ХХ века — Второй мировой войне — уже 9 мая 1945 года этот тезис получает реальное воплощение. О взятии Берлина «радиостанции союзников неоднократно извещали <…>, но о том, что германскую столицу взяли русские, упоминали не во всех сводках, а если и упоминали, то без подробностей, вскользь».

Какую историю Второй мировой войны придумали в итоге американцы и европейцы, мы знаем. Как знаем и то, что в нашей стране уже несколько десятилетий либералы хотят поставить в один преступный ряд с фашистской Германией и Советский Союз. Вацлав Михальский в восприятии войны принципиально традиционен в самом главном: он через судьбы своих героев и общую историческую концепцию романа показывает великий подвиг народов Советского Союза и основополагающий вклад СССР в разгром фашистской Германии.

В целом же в книге много неизвестных или малоизвестных подробностей Второй мировой войны — от взятия Севастополя до русской помощи англичанам в разгроме Роммеля в Африке. К тому же, Вацлав Михальский разрушает устоявшиеся стереотипы в восприятии исторических деятелей и событий. Например, главные действующие лица французской политики данного периода маршал Петен и генерал де Голль изображаются Михальским совершенно по-новому.

Де Голль в эпопее — не только выдающийся политик, но и личность злопамятная, черствая, что наглядно проявляется по отношению к тому же душевно щедрому Петену, адъютантом которого в свое время был будущий президент Франции. Единственная просьба заключенного Петена («чтобы его прогуливали в той части двора, откуда виден краешек моря») была отклонена.

В двух соседних абзацах Михальский показательно сводит отношение к арестованному Петену немцев и французов, и читателю остается сделать единственно возможный вывод: немцы были к Петену гуманнее, чем соотечественники маршала. Через следующую информацию, взятую из исторических документов, подчеркивается то, что наверняка вызывает непонимание у Вацлава Михальского: Петен «содержался не только без военных почестей, но и без снисхождения к возрасту и к былым заслугам».

Несомненно, что на протяжении всего повествования Петен вызывает у Михальского симпатию. Это отношение явственно проступает и в словах, венчающих сноску: «Маршал Петен умер в возрасте девяноста пяти лет, так и не увидев моря, катящего волны к берегам его любимой Франции, так и не поняв, за что его наказали столь жестоко».

Муж Марии Мерзловской Антуан, участник боев за Верден, награжденный офицерским крестом Почетного легиона, близко знал и Петена, и де Голля. Он, хорошо разбиравшийся во французской политической кухне времен Второй мировой войны, еще весной 1941 года высказал предположение, которое впоследствии сбылось: «Де Голь не любит тех, кто не поддакивает ему, не вытягивается перед ним в струнку. Но, кажется, война вынесет его на гребень, его “Свободная Франция” пока кучка эмигрантов. Чепуха! Но, если немцы начнут проигрывать, а так и будет, союзники вознесут его на пьедестал, а из твоего Петена сделают изменника родины или кого-нибудь в этом духе…».

В романе большинство героев (банкир Хаджибек, туарегский царек Иса, Мария Мерзловская и т.д.) воспринимают де Голля традиционно — как освободителя Франции, как человека, который вернул ей статус великой державы. Формально это, конечно, так. Но фактологически о реальном вкладе в победу Франции над фашистской Германией можно говорить лишь с большой-большой натяжкой, если вообще можно говорить… Примерно так, думаю, видит ситуацию и Вацлав Михальский. Об этом свидетельствует изумленная реакция Вильгельма Кейтеля при подписании безоговорочной капитуляции Германии: «Так что, мы и французам проиграли эту войну?!»